Die Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU), 1945/46 als überkonfessionelle bürgerliche Sammlungsbewegung gegründet, ist eine auf Bayern beschränkte Partei und dort die dominante politische Kraft in der Landespolitik nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit Ausnahme von vier Jahren (1945-46 und 1954-57) stellte sie immer den Bayerischen Ministerpräsidenten. Von 1962 bis 2008 und von 2008 bis 2013 hatte sie die absolute Mehrheit der Mandate im Bayerischen Landtag. Bei der Landtagswahl 1970 erreichte sie erstmals auch mehr als 50 % der Stimmen; bis einschließlich 2003 gelang ihr das bei neun Landtagswahlen in Folge. Eine Ausnahmeerscheinung in der deutschen Parteienlandschaft ist die CSU aufgrund ihrer Doppelrolle als Regionalpartei mit Bundesanspruch. Die CSU ist die Schwesterpartei der Christlich-Demokratischen Union (CDU), mit der sie eine Fraktionsgemeinschaft im Deutschen Bundestag bildet. Sie verzichtet auf ein Antreten bei Wahlen außerhalb Bayerns, im Gegenzug tritt die CDU nicht im Freistaat an. Dieser Wettbewerbsvorteil hat es der CSU stets erlaubt, auf Bundesebene als Anwalt bayerischer Interessen aufzutreten. Ihr indirektes Veto-Recht in Unions-geführten Bundesregierungen bescherte ihr eine oft überproportionale Beachtung in ganz Deutschland. Die institutionelle Sonderstellung der CSU hat ihren langewährenden Erfolg zweifellos entscheidend begünstigt. Als weitere wesentliche Gründe gelten die nach dem Krieg neuartige, sehr breite Anlage als Volkspartei, der wirtschaftliche Aufstieg Bayerns und das programmatische Bemühen um eine Verbindung von Tradition und Moderne sowie die Vereinnahmung bayerischer Kultur und Identität. Inzwischen hat die Erosion der Volksparteien aber auch die CSU erfasst.

Anfänge, Flügelstreit und "Bruderzwist"

Wie in anderen deutschen Ländern gab es nach dem Ende der NS-Diktatur auch in Bayern Bemühungen, die bürgerlichen politischen Kräfte in einer neuen, demokratischen und rechtsstaatlichen Prinzipien verpflichteten Partei zu vereinigen. Die Christlich-Soziale Union (CSU) hat ihre Wurzeln in mehreren lokalen Initiativen, die vom Frühjahr 1945 an die Idee einer christlichen, aber interkonfessionellen Volkspartei entwickelten, die sowohl konservative als auch liberale politische Strömungen integrieren sollte. Besonders einflussreich waren der "Würzburger Kreis" um den christlichen Gewerkschafter Adam Stegerwald (1874–1945) und der Münchner "Mittwochskreis" um den Rechtsanwalt Josef Müller (1898–1972, "Ochsensepp").

Die Parteigründung vollzog sich im Herbst 1945 in Etappen. Am 17. Dezember bildete sich ein vorläufiger Landesausschuss und bestimmte Josef Müller zu seinem Vorsitzenden. Die gesamtbayerische Gründungsversammlung der CSU trat dann am 8. Januar 1946 in München zusammen, dem Tag der Zulassung der neuen Partei durch die US-Militärregierung. Zwar formierten sich auch in anderen Teilen der Bundesrepublik regional begrenzte bürgerliche Parteien, jedoch erlangte die CSU schnell eine hohe Eigenständigkeit – erleichtert vom (mit Ausnahme der Pfalz) territorialen und kulturellen Fortbestehen des Freistaats.

In den Übergangsparlamenten der Nachkriegsjahre ging die CSU zwar Fraktionsgemeinschaften mit der Christlich Demokratischen Union (CDU) ein. Doch als die westdeutschen CDU-Landesparteien sich nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1950 zur Bundes-CDU zusammenschlossen, blieb die CSU zum Unmut vieler Christdemokraten unabhängig. Bereits im Parlamentarischen Rat, klagte etwa der spätere Bundesinnenminister Robert Lehr (1883-1956, Bundesminister des Innern 1950-1953) von der CDU, hätten sich "die Bayern von Anfang an als eine Fraktion innerhalb der Fraktion gefühlt". Ministerpräsident Hans Ehard (CSU, 1887–1980) positionierte die CSU als "bayerische Partei mit bayerischer Zielsetzung", die nicht "Teilstück einer Reichspartei" sein sollte. Mit dieser strategischen Entscheidung wollte die CSU auch der Konkurrenz durch die Bayernpartei (BP) begegnen.

In ihrer Frühphase war die CSU eine innerlich zerrissene Partei, in der ein erbitterter Flügelkampf tobte. Das liberale Lager um Müller verfocht das Konzept einer offenen, interkonfessionellen Volkspartei neuer Gestalt; den Platz Bayerns sahen sie in einem gesamtdeutschen Gefüge. Die Konservativen um Alois Hundhammer (1900–1974) und Fritz Schäffer (1888–1967) knüpften an die altbayerische Tradition der Bayerischen Volkspartei (BVP) in der Weimarer Republik an. Sie verstanden die CSU als katholische Kraft und forderten eine größtmögliche Eigenstaatlichkeit Bayerns. Gemeinsam hatten beide Lager die Orientierung an christlichen Grundwerten, die Überzeugung, dass Wirtschafts- und Sozialpolitik nicht zu trennen seien, und die tiefe Ablehnung des Nationalsozialismus. Dennoch tolerierte die CSU lange auch NS-belastete Figuren wie den späteren bayerischen Innenminister Alfred Seidl (1911–1993, Innenminister 1977/78).

Der Flügelstreit speiste sich konkret auch aus der Frage, wie mit der Konkurrenz durch die BP umzugehen sei. Die Liberalen sahen die BP als gefährlichen Gegner, die Konservativen als naheliegenden Partner. Faktisch lieferte sich die CSU von Ende der Vierzigerjahre bis Anfang der Sechzigerjahre mit der BP eine harte Auseinandersetzung darum, wer bayerischer war ("Bruderzwist"). Bei der ersten Landtagswahl im Dezember 1946 kam die CSU auf 52,3 %, 1950 stürzte sie auf 27,4 % ab, hinter die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD). Das lag vor allem an den 17,9 %, welche die BP erhielt. Am Ende behielten die "Liberalen" um Hanns Seidel (1901-1961, bayer. Ministerpräsident 1957-1960) und Franz Josef Strauß (1915-1988, bayer. Ministerpräsident 1978-1988) innerhalb der CSU die Oberhand. Dass die CSU in der Folge den strategischen Kontrahenten Bayernpartei niederrang, lag auch an der Entschlossenheit, mit der die CSU vorging. Hinzu kam, dass sie sich in Bonn schnell als Interessensvertreterin Bayerns profilieren konnte. Nicht zuletzt gelang es ihr, wesentliche Teile einer neuen Wählergruppe an sich zu binden: die Vertriebenen. Die CSU warb – beispielsweise mit der Schaffung von Wohnraum - offensiv um die knapp zwei Millionen Zuwanderer, die nach dem Krieg aus dem Sudetenland und anderen sowjetisch besetzten ehemaligen deutschen Gebieten nach Bayern gekommen waren. Nach und nach löste sie so den Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten (BHE)/Gesamtdeutscher Block (GB) als zentrale politische Interessensvertretung der Vertriebenen ab. Zunächst koalierte die CSU in Bayern allerdings mehrmals mit BHE bzw. GB.

Weltanschauung, Programmatik und christliche Wertorientierung

In der historischen Rückschau ist festzuhalten, dass erst der Sieg Müllers im Lagerstreit das breite Dach der CSU aufspannte, unter dem Katholiken und Protestanten, Land- und Stadtbevölkerung sowie Arbeiter und Unternehmer einen Platz fanden. Die Beschreibung der CSU als konservative Partei ist einerseits richtig (etwa sehr lange mit Blick auf die Familien- und Gesellschaftspolitik, selbst im Unterschied zur CDU), greift aber anderseits angesichts ihrer Integrationsfähigkeit zu kurz. Auch wenn die CSU kräftige Wurzeln im ländlich-katholischen, konservativen Milieu besitzt, bot sie immer auch Liberalen Anknüpfungspunkte.

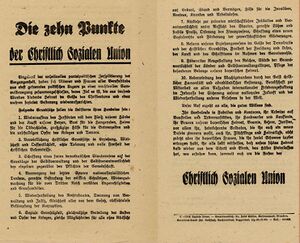

Mehrere der Grundsätze, welche die CSU in ihrer ersten programmatischen Schrift formulierte, der Zehn-Punkte-Erklärung vom 31. Dezember 1945, haben die Zeit überdauert. Dazu gehören in erster Linie die Bedeutung christlicher Werte, die Balance von wirtschaftlicher Freiheit und sozialer Gerechtigkeit sowie die Stärkung des Föderalismus. Als wesentlich für den Erfolg der CSU erwies sich neben der emotionalen Ansprache bayerischer Identität die Verbindung von Wirtschafts- und Sozialbewusstsein. Die Partei trat stets als Garant des freien Marktes und Unterstützerin von Mittelstand und Landwirtschaft auf, bekannte sich aber auch im Sinne des "S" in ihrem Namen zur Fürsorgepflicht eines aktiven Staates. Die CSU schaffte es, auch als Partei der "kleinen Leute" wahrgenommen zu werden und erschwerte damit der SPD in Bayern die Profilierung mit sozialen Themen. Freilich gelang es der CSU nicht immer, dieses Gleichgewicht zu wahren, gerade unter den Ministerpräsidenten Franz-Josef Strauß und Edmund Stoiber (geb. 1941, bayer. Ministerpräsident 1993-2007), die ein enges Verhältnis zur Wirtschaft pflegten.

Insgesamt hat sich die CSU im Lauf ihrer Geschichte zu einer pragmatischen Regierungspartei entwickelt, die keine Scheu vor Kurswechseln hat. Die Fähigkeit zu innerparteilichem Ausgleich hat die Herausbildung starrer Flügel oder Lager verhindert. Ihre bislang acht Grundsatzprogramme spiegelten ausgehend vom ersten 1946 nie radikale Brüche, sondern eher mittelfristige Akzentverschiebungen. So dokumentieren die Grundsatzprogramme seit 2007 eine wachsende Toleranz und schließlich Unterstützung für alternative Familienmodelle jenseits der Ehe von Mann und Frau. Das Grundsatzprogramm von 1976 war das erste, in dem die Umweltpolitik Platz fand. Im Grundsatzprogramm von 1993 schrieb die CSU ihren Anspruch fest, auch im wiedervereinigten Deutschland bundespolitische Verantwortung zu übernehmen.

Mit dem "C" im Namen verpflichtete sich die Partei bei ihrer Gründung auf eine christliche Wertorientierung. Zunächst ging damit eine für beide Seiten vorteilhafte Verflechtung mit der katholischen Kirche einher, illustriert etwa dadurch, dass mit Prälat Georg Meixner (CSU, 1887-1960) von 1951 bis 1958 ein katholischer Geistlicher der Landtagsfraktion vorstand. 1953 wurde ein Evangelischer Arbeitskreis gegründet. Die sich abzeichnende Säkularisierung der bayerischen Gesellschaft brachte die CSU jedoch bereits in den Sechzigerjahren dazu, sich von manchen katholischen Positionen zu lösen. Für die Konfessionsschulen etwa hatte die CSU lange an der Seite der katholischen Kirche gekämpft. Dennoch setzte Franz Josef Strauß als Parteivorsitzender 1968 in seiner Partei gegen enormen Widerstand deren Abschaffung durch, weil sie von einer gesellschaftlichen Mehrheit nicht mehr als zeitgemäß empfunden wurden und zudem organisatorisch zu teuer waren.

Das stetige Fortschreiten der Säkularisierung motivierte die CSU, ihre Mitglied- und Wählerschaft über die christliche Ursprungsklientel hinaus zu erweitern und den konkreten Einfluss der katholischen Kirche zu beschränken. In ihrem Grundsatzprogramm von 1976 hielt die CSU fest, dass man auch unabhängig vom christlichen Glauben zu ihren politischen Grundsätzen gelangen konnte. In der "Realpolitik" spielten christliche Motive seither – abseits von Bekenntnissen zur abendländischen Kultur - praktisch keine Rolle. Nur in symbolträchtigen Streitfragen demonstrierte die CSU gelegentlich ihre religiöse Prägung, etwa nach dem "Kruzifix-Urteil" des Bundesverfassungsgerichts 1995. In jüngerer Vergangenheit geriet die CSU aber auch in Konflikte mit den Kirchen.

Während die Nähe zur Amtskirche über die Jahrzehnte abnahm, blieben die christliche Soziallehre und das Subsidiaritätsprinzip weltanschaulich tragende Pfeiler der CSU. Gepflegt wurde dieser Traditionsstrang etwa vom langjährigen Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Alois Glück (1940-2024, Fraktionschef 1988 - 2003). Die Vorstellung, dass sich der Einzelne und die Gemeinschaft gegenseitig verpflichtet sind, begründet ein Politikmodell, das nach Ausgleich zwischen persönlicher Freiheit und Gemeinwohl strebt. Aus der Subsidiarität (eine höhere Ebene übernimmt eine Funktion erst, wenn die untere sie nicht erfüllen kann) leitet die CSU gesellschaftspolitisch den Schutz der Familie ab. Staatspolitisch begründet die Subsidiarität für die Christsozialen die Verteidigung des Föderalismus genau wie die europapolitische Mitwirkung der Partei.

Organisatorische Stärke und Aufstieg zur Hegemonialpartei

Der Weg zu ihrer Ausnahmestellung war für die CSU steinig. Zwar behauptete sie mit Hans Ehard von 1946 bis 1954 das Amt des Ministerpräsidenten. Ehard konnte auch die Flügelkämpfe in der Partei langsam beruhigen. Aufgrund der inneren und äußeren Konflikte entfernte die CSU sich jedoch von ihrem Anspruch, Volkspartei zu sein und bildete sich zu einer Honoratiorenpartei zurück, die wesentlich von ihren Regierungs- und Parlamentsmitgliedern getragen wurde. Zudem hatte die Währungsreform 1948 die finanziellen Möglichkeiten der CSU beim Ausbau ihrer Parteistrukturen beschränkt.

Einen schweren Rückschlag musste die Partei 1954 einstecken, als Wilhelm Hoegner (SPD, 1887–1980) eine Viererkoalition aus SPD, BP, BHE und der Freien Demokratischen Partei (FPD) gegen sie bildete. Letztlich ausschlaggebend für Hoegners Mehrheit war der Seitenwechsel des BHE, der bis dahin mit der CSU koaliert hatte Der Schock des Machtverlustes und die Oppositionserfahrung unterstrichen freilich die Notwendigkeit, verbliebene konfessionelle Ressentiments in der Partei abzubauen, und trugen maßgeblich zu deren Modernisierung bei. Der 1955 gewählte, neue Parteivorsitzende Hanns Seidel und sein Generalsekretär Friedrich Zimmermann (1925–2012) nutzten den Auftrieb für radikale Reformen.

Seidel und Zimmerman steigerten die Schlagkraft des Parteiapparats nachhaltig, etwa durch eine effiziente Finanzverwaltung und eine zeitgemäße Kommunikation (zum Beispiel über die Parteizeitung "Bayernkurier"). Sie legten damit das Fundament für die organisatorische Durchdringung des Freistaats und die "Grasverwurzelung" der CSU auf kommunaler Ebene – nicht nur im Gemeinderat, sondern auch im politischen Vorfeld, z.B. im Schützenverein und Kirchenchor.

Die CSU profitierte nachhaltig von den damaligen Weichenstellungen: Die zehn Bezirksverbände, die mehr als Hundert Kreisverbände und die mehr als 2.500 Ortsverbände sind als selbständig handlungsfähige Einheiten angelegt. Die Kreisverbände entscheiden weitgehend autonom über ihre Direktkandidaten für Landtags- und Bundestagswahlen. Den Bezirksvorsitzenden kommt beträchtlicher Einfluss bei der Auswahl des Spitzenpersonals der Partei zu, auch weil bei der Bildung des bayerischen Kabinetts der Regionalproporz ein etablierter Faktor ist. Die von Seidel und Zimmermann eingeführten zusätzlichen 42 Geschäftsstellen auf Bundeswahlkreisebene festigen weiterhin die Kampagnenfähigkeit der CSU. Unter den acht Arbeitsgemeinschaften und zwölf Arbeitskreisen der CSU muss die Junge Union (JU) als einflussreichste Gliederung gelten, sowohl als Sprungbrett für Parteikarrieren als auch zeitweise als Katalysator innerparteilicher Debatten. In den 70er-Jahren etwa war es die JU, die innerhalb der CSU auf die Deregulierung des Marktes und die Reduzierung staatlicher Eingriffe in die Wirtschaft drängte.

1957 wurde ein wegweisendes Jahr für die sich erneuernde CSU. Die Viererkoalition zerbrach, nachdem die beteiligten Parteien bei der Bundestagswahl schlecht abgeschnitten hatten. BHE und BP ergriffen "die Flucht" aus der Koalition, der BP versprach die CSU auch eine Regierungsbeteiligung für den Fall des Seitenwechsels. Seidel führte seine Partei so zurück an die Spitze der bayerischen Staatsregierung, in einer Koalition mit BHE und FDP. Bei der Bundestagswahl 1957 sprang die CSU mit 57,2 % erstmals über die 50-Prozent-Marke. Die neuen Kräfteverhältnisse manifestierten sich bei der Landtagswahl 1958: Während die CSU auf 45,6 % kletterte, schrumpfte die BP auf 8,1 %, bevor sie schließlich 1966 ganz aus dem Landtag ausschied. Die CSU hatte ihre Macht im Freistaat konsolidiert. Von 1962 an regierte sie mit absoluter Mehrheit.

Die Ära Strauß und der Spagat zwischen Tradition und Moderne

Nach Seidels Tod durch die Folgen eines Autounfalls übernahm Franz Josef Strauß 1961 den Parteivorsitz. Lange nach seinem Tod wird der häufig polarisierende Strauß in weiten Teilen der CSU als "Übervater" verehrt. Schlüsselelemente der „Parteifolklore" wie der Politische Aschermittwoch werden mit ihm verbunden. Die 27 Jahre, die er die CSU führte, bestimmen das Bild der Partei als selbstbewusst und streitlustig, aber auch sehr streitbar. Strauß war in zahlreiche Affären und Skandale verstrickt, die ihm von politischen Gegnern vorgeworfen wurden.

Da Strauß 1961 nicht auch nach dem Ministerpräsidentenamt in München griff, ergab sich eine für die CSU vorteilhafte Rollenverteilung: Während Strauß in Bonn – selbst nach seinem Sturz als Verteidigungsminister in der "Spiegel-Affäre" 1962 – ein Schwergewicht der Bundespolitik war und auch international eigene Akzente setzte, ging Alfons Goppel (1905 – 1991, bay. Ministerpräsident 1962 - 1978) ganz in der Rolle des volksnahen Ministerpräsidenten auf. Goppel etablierte den stilprägenden Typus des Landesvaters in der bayerischen Politik und befeuerte so eine vermeintliche Symbiose von Land und Partei. Der Journalist Herbert Riehl-Heyse (1940–2003) schrieb 1979 von der "Partei, die das schöne Bayern erfunden hat".

Unter Strauß und Goppel bemühte sich die CSU um einen Spagat, den sie fortan als programmatisches Markenzeichen nutzte. Im Wandel des Freistaats vom Agrar- zum Industrieland gelang es ihr, in der Wahrnehmung sowohl die Segnungen des Fortschritts als auch die Traditionen der bäuerlichen Welt zu verkörpern. Goppel betrieb die Industrialisierung Bayerns, Strauß forcierte als Ministerpräsident die Hochtechnologie, dessen Nachfolger Stoiber die Forschung. Unter Stoiber verbreitete sich in der CSU für das Miteinander von Innovation und Heimatbewusstsein der ursprünglich von Bundespräsident Roman Herzog (1934-2017) geprägte Slogan „Laptop und Lederhose“.

Das Führungsduo Strauß/Goppel hielt 16 Jahre. Ein Einschnitt für die CSU war die Bildung der sozial-liberalen Koalition in Bonn 1969: Erstmals stand ihr bei der Vertretung bayerischer Interessen im Bund keine Regierungsmacht zur Verfügung. 1974 erreichte die CSU ihr Spitzenergebnis bei einer Landtagswahl, 62,1 %. Der CSU gelang es seitdem immer wieder, sich auf Kosten von Bundesregierungen zu profilieren, denen sie nicht angehörte. In den Siebzigerjahren erzielte die CSU auch Geländegewinne in den protestantischen Teilen Frankens, in denen sich lange SPD- und FDP-Hochburgen gehalten hatten. 1975 löste die CSU die SPD auch als mitgliederstärkste Partei in Bayern ab.

Auf Bundesebene rieb Strauß sich immer stärker an der CDU, die für seine Begriffe eine zu weiche Opposition betrieb. Während die CDU-Vorsitzenden Rainer Barzel (1924-2006) und dann Helmut Kohl (1930- 2017) die FDP als Koalitionspartner zurückgewinnen wollten und deshalb schonten, strebte Strauß nach einer absoluten Mehrheit auch in Bonn. Die Spannungen zwischen den Schwesterparteien gipfelten im November 1976 im Kreuther Trennungsbeschluss, der Aufkündigung der Fraktionsgemeinschaft im Bundestag. Strauß ruderte allerdings bald zurück, weil die Idee, die CSU könnte als "vierte Partei" in ganz Deutschland reüssieren, selbst in den eigenen Reihen auf heftige Zweifel stieß. Zudem drohte Kohl mit einer Ausdehnung der CDU nach Bayern, die für die CSU wahrscheinlich massive Verluste bedeutet hätte.

1978 löste Strauß Goppel als Ministerpräsident ab. 1980 sicherte er sich als erster CSU-Vertreter die Kanzlerkandidatur der Union, wobei Kohl sie ihm wohl auch in Erwartung einer Unionsniederlage überlassen hatte. Obwohl die Union erneut stärkste Kraft im Bundestag wurde, hatte Strauß keine Machtoption, da die FDP sich an die SPD gebunden hatte. Als die FDP dann 1982 doch das Lager wechselte und Kohl zum Kanzler machte, fanden die bundespolitischen Ambitionen von Franz Josef Strauß ein Ende: ein Einschnitt, der die Schlussphase der Ära Strauß einleitete.

In den letzten Strauß-Jahren gerieten die CSU und ihr Vorsitzender in Turbulenzen. Strauß trat als Vermittler eines Milliardenkredits an die Deutsche Demokratische Republik (DDR) auf, was in weiten Teilen seiner Partei Irritation hervorrief. Auf dem Parteitag 1983 blieb die Zustimmung für Strauß unter 80 %. Eine direkte Folge war die Gründung der Republikaner, einer neuen rechtspopulistischen Partei, durch unzufriedene ehemalige CSU-Politiker.

-

Plakat der CSU zur Landtagswahl 1970 mit der Erdfunkstelle Raisting. (Hanns-Seidel-Stiftung, Archiv für Christlich-Soziale Politik, Pl S : 876)

-

Plakat der CSU zur Bundestagswahl 1980 mit Franz Josef Strauß (1915-1988) als Kanzlerkandidaten der Union. (Hanns-Seidel-Stiftung, Archiv für Christlich-Soziale Politik, Pl S : 2330)

Krisen, Erneuerung und die Ära Stoiber

Der Tod von Franz Josef Strauß 1988 und die deutsche Wiedervereinigung markieren Zäsuren in der Parteigeschichte. Für einige Jahre schien die bundespolitische Bedeutung der CSU gefährdet zu sein. Die Jahre des Umbruchs und der Unsicherheit endeten erst mit dem Sieg von Edmund Stoiber bei der Landtagswahl 1994.

Der Machtkampf um die Nachfolge von Strauß resultierte zunächst in einer Teilung der beiden für die CSU wichtigsten Ämter. Der bayerische Finanzminister Max Streibl (1932 – 1998, bayer. Ministerpräsident 1988-1993) wurde Ministerpräsident, Theo Waigel (geb. 1939), bis dahin Vorsitzender der Landesgruppe im Bundestag, Parteichef. Der Führungswechsel fiel in eine Phase, in der die Republikaner zu einer konkreten Bedrohung für die absolute Mehrheit der CSU heranwuchsen. Wie einst im Umgang mit der BP gab es in der Partei auch nun Stimmen, die eine Annäherung bevorzugten. Es setzten sich indes die Befürworter einer harten Bekämpfung durch, Strauß‘ Diktum folgend, dass es rechts von der CSU keine demokratisch legitimierte Partei geben dürfe. 1990 verpassten die Republikaner auch deshalb den Einzug in den Landtag.

Viele politische Beobachter waren sicher, dass die deutsche Einheit und die fünf neuen Bundesländer zu einem relativen Bedeutungsverlust der CSU im Bund führen würden. Die Partei erwog deshalb eine Ausdehnung der CSU in den deutschen Osten, entschloss sich aber letztlich 1990 für die kleinere Lösung: die Unterstützung einer Art CSU-Ableger in den neuen Ländern. Die Deutsche Soziale Union (DSU) blieb aber – auch aufgrund der Ablehnung durch die CDU – erfolglos.

Max Streibl stellte sich als Ministerpräsident in die landesväterliche Tradition Goppels. Nach der souverän gewonnen Landtagswahl 1990 agierte er zunehmend glücklos und geriet Anfang 1993 in der "Amigo-Affäre" unter Druck. Ende Mai 1993 verlor Streibl den Rückhalt in der Partei und musste zurücktreten.

In der CSU-Geschichte wurden personelle Umbrüche häufig von sich verkomplizierenden Wahlaussichten des Spitzenpersonals erzwungen. Die internen Machtkämpfe sind für eine Partei, die Wahlniederlagen lange nicht kannte, auch ein Erneuerungsmechanismus. Ihrem Wesen nach ist die CSU eine sehr an Führungsfiguren orientierte Partei. Programme sind meist eher lose "Leitplanken", Parteitage selten ein Ort für kontroverse Debatten. Aber es gibt mehrere konkurrierende Machtzentren von ausgeprägtem Selbstbewusstsein, die sich gegenseitig kontrollieren: Parteiführung ("Landesleitung"), Staatsregierung, Landtagsfraktion und Landesgruppe im Bundestag. Inhaltlich haben CSU-geführte Staatsregierungen phasenweise maßgeblich vom Korrektiv der eigenen Landtagsfraktion profitiert. Der als "Vordenker" geltende Fraktionsvorsitzende Alois Glück verkörperte etwa idealtypisch die soziale Sensibilität seiner Partei.

Im Ringen um die Streibl-Nachfolge setzte sich der bayerische Innenminister Edmund Stoiber gegen Waigel durch. Waigel, seit 1989 Bundesfinanzminister, verblieb in seinem Bonner Amt. In der Beziehung von Stoiber und Waigel spiegelte sich exemplarisch das bisweilen schwierige Verhältnis von Landes- und Bundespolitikern in der CSU. Während Waigel als Vermittler zwischen seiner Partei und Kanzler Kohl auftrat, agierte Stoiber als harter Kritiker der von der Bundesregierung betriebenen Euro-Einführung. Der Konflikt der beiden kulminierte nach der verlorenen Bundestagswahl 1998, als Stoiber Waigel von der Parteispitze verdrängte.

Stoiber setzte sich als Ministerpräsident mit einigem Erfolg als "Manager der Bayern AG" in Szene. Die Tatsache, dass Bayern in vielen wirtschaftlichen Kategorien führend unter den Bundesländern war, empfahl ihn für die Kanzlerkandidatur der Union bei der Bundestagswahl 2002. Stoiber kam tatsächlich zum Zug, weil die CDU – geschwächt von ihrer Parteispendenaffäre – auf ihr informelles Erstzugriffsrecht als größere der beiden Schwesternparteien verzichtete. Mit dem Kanzlerkandidaten Stoiber scheiterte die Union dann nur knapp an der Ablösung von Rot-Grün. Für die Enttäuschung wurde Stoiber zuhause in Bayern bei der Landtagswahl 2003 mit einer Zweidrittelmehrheit entschädigt.

Der Höhepunkt seiner Karriere war für Stoiber der Beginn seines Abstiegs. Eine äußerst ehrgeizige Reformpolitik brachte Teile der Bevölkerung gegen ihn auf. Auch sein isolierter Führungsstil wurde kritisiert. In der CSU bröckelte die Unterstützung für Stoiber, als er nach der Bundestagswahl 2005 seine Zusage für ein Bundesministeramt zurückzog. Hinzu kam eine Affäre um die Fürther Landrätin Gabriele Pauli (geboren 1957). Im Januar 2007 wurde Stoiber bei der Klausur der CSU-Landtagsfraktion in Wildbad Kreuth zum Rücktritt im Herbst gedrängt.

-

Edmund Stoiber (geb. 1941) und Theo Waigel (geb. 1939) beim Politischen Aschermittwoch in der Nibelungenhalle in Passau 1996. Foto: Klaus Meyer-Andersen. (©Bayerische Staatsbibliothek München/stern-Fotoarchiv/Klaus Meyer-Andersen)

-

Vereidigung des bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Edmund Stoiber durch Landtagspräsident Johann Böhm (geb. 1937) am 29.9.1998. (© Bildarchiv Bayerischer Landtag, Rolf Poss, Bildnr. AA03280A)

Die CSU in Bonn und Berlin

Die CSU war von 1949 bis 1969, von 1982 bis 1998 und von 2005 bis 2021 Teil der Bundesregierung. Die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU war dabei geprägt durch die stets fragile Balance von Kooperation und Konkurrenz. In der Bundesregierung hat die CSU in kritischen Phasen staatspolitische Verantwortung getragen, etwa drei Mal im Finanzministerium: mit Fritz Schäffer in den turbulenten Anfangsjahren der Bundesrepublik, mit Franz Josef Strauß im Abschwung nach dem Wirtschaftswunder und mit Theo Waigel im Zeichen von Wiedervereinigung und Euro.

Innerhalb der Union benutzte die CSU ihr faktisches Vetorecht wiederholt, um bisweilen als populistisch kritisierte Forderungen wie das "Betreuungsgeld" durchzusetzen. Die CSU handelte sich auch den wiederkehrenden Vorwurf der bundespolitischen Konkurrenz ein, in Bonn und Berlin Klientelpolitik für Bayern zu machen, etwa im lange von ihr geführten Verkehrsministerium. Traditionell bemühte sich die CSU, Ressorts zu besetzen, die für den Freistaat von herausragender Bedeutung waren, zum Beispiel mehrmals das Landwirtschaftsministerium. In der Frühphase der Bundesrepublik traf dies auch auf das Atom- und das Postministerium zu. Im Innenministerium konnte sich die CSU mehrmals als Partei der inneren Sicherheit profilieren, besonders von 1961 bis 1965 mit Hermann Höcherl (1912 – 1989), von 1982 bis 1989 mit Friedrich Zimmermann und von 2018 bis 2021 mit Horst Seehofer (geboren 1949, bayer. Ministerpräsident 2008-2018).

Seehofer, Söder und die Verteidigung der Sonderrolle

Nach Stoibers Abschied im Herbst 2007 bildeten der neue Ministerpräsident Günther Beckstein (geb. 1943, bayer. Ministerpräsident 2007-2008) und der neue Parteichef Erwin Huber (geb. 1946) ein glückloses Spitzen-Duo. Der Verlust der absoluten Mehrheit bei der Landtagswahl 2008 mit 43,4 %, dem schlechtesten Ergebnis seit 1954, stellte die Sonderrolle der CSU in Frage. Beckstein und Huber traten zurück, der bisherige Bundeslandwirtschaftsminister Seehofer vereinte die zwei Ämter wieder in einer Hand. Als erster CSU-Regierungschef seit 1966 musste Seehofer den Freistaat mit einem Koalitionspartner regieren, er entschied sich für die FDP.

Mit seinem Gespür für Themen und Stimmungen führte Seehofer die CSU bei der Landtagswahl 2013 zur absoluten Mehrheit zurück. Das bundespolitische Gewicht der CSU versuchte Seehofer durch gesteigerte Angriffslust zu bewahren. Im Asylstreit im Sommer 2018 – Seehofer war mittlerweile Bundesinnenminister – resultierte dieser Ansatz in einer Auseinandersetzung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, geboren 1954, Bundeskanzlerin 2005 – 2021), die Seehofers Forderung nach einer Zurückweisung von Flüchtlingen an der deutschen Grenze nicht entsprechen wollte. Erneut stand kurzzeitig die Aufkündigung der Fraktionsgemeinschaft mit der CDU im Raum.

In der Staatskanzlei wurde Seehofer im Frühjahr 2018 von Markus Söder (geb. 1967) abgelöst.

Bei der Landtagswahl 2018 stürzte die CSU mit 37,2 % auf ihr schlechtestes Ergebnis seit 1949 ab, in dem sich das Erstarken der Alternative für Deutschland (AfD) und die spezifisch bayerische Konkurrenz durch die Freien Wähler spiegelte. Söder konnte sich dennoch als Ministerpräsident behaupten und wurde Anfang 2019 auch Parteivorsitzender.

Nachdem Söder sich in der Frühphase der Coronapandemie als Krisenmanager hervorgetan hatte, griff er 2021 nach der Kanzlerkandidatur der Union, konnte sich in den CDU-Gremien aber letztlich nicht gegen deren neuen Vorsitzenden Armin Laschet (geb. 1961) durchsetzen. Bei der Bundestagswahl musste die CSU ihr schlechtestes Ergebnis seit 1949 hinnehmen, 31,7 %.

Der herausfordernde Wandel der Volksparteien hat auch die CSU erfasst. Ihre angestammten Milieus lösen sich auf, ihre Präsenz im politischen Vorfeld schwindet. Die frühere "Lufthoheit über die Stammtische" ist im digitalen Zeitalter schwer zu verteidigen. Im Vergleich mit anderen Parteien geht die Erosion von einem höheren Niveau aus – an Mitgliedern, Organisationsgrad und Wählerstimmen.

In einer ausfransenden Parteienlandschaft versucht die CSU, ihr Selbstverständnis als bayerische Staatspartei und letzte Volkspartei zu wahren. Der Alleinvertretungsanspruch für das bürgerliche Lager, den die CSU seit ihrer Gründung formuliert hat, ist freilich kaum noch aufrechtzuerhalten.

-

Plakat der CSU zur Landtagswahl 2008 mit Barbara Stamm (1944-2022), von 2008 bis 2018 als erste Frau Präsidentin des Bayerischen Landtags (Hanns-Seidel-Stiftung, Archiv für Christlich-Soziale Politik, Pl S : 8308)

-

Ilse Aigner (CSU, geb. 1964) ist seit 5. November 2018 Präsidentin des Bayerischen Landtags. (© Bildarchiv Bayerischer Landtag)

Literatur

- Jaromir Balcar/Thomas Schlemmer (Hg.): An der Spitze der CSU. Die Führungsgremien der Christlich-Sozialen Union 1946 bis 1955 (Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte 68), München 2007.

- Manfred Baumgärtel (Hg.), Geschichte einer Volkspartei. 50 Jahre CSU – 1945-1995, München 1995.

- Oliver Braun, Konservative Existenz in der Moderne. Das politische Weltbild Alois Hundhammers (1900–1974), München 2006.

- Roman Deininger, Die CSU. Bildnis einer speziellen Partei, München 2020.

- Barbara Fait, Die Anfänge der CSU 1945-1948. Der holprige Weg zur Erfolgspartei, München 2001.

- Manuela Glaab/Michael Weigl (Hg.), Politik und Regieren in Bayern, Wiesbaden 2013.

- Friedrich Hermann Hettler, Josef Müller: Ochsensepp. Mann des Widerstands und erster CSU-Vorsitzender, Diss. masch. München 1991.

- Gerhard Hopp/Martin Sebaldt/Benjamin Zeitler (Hg.), Christlich-Soziale Union: Politisches Kapital und zentrale Herausforderungen der CSU im 21. Jahrhundert. Wiesbaden 2020.

- Gerhard Hopp/Martin Sebaldt/Benjamin Zeitler (Hg.), Die CSU. Strukturwandel, Modernisierung und Herausforderungen einer Volkspartei, Wiesbaden 2010.

- Martin Hübler, Bayern in Europa. Determinanten der bayerischen Europapolitik bis zur EU-Osterweiterung (Bayerische Landeszentrale für Pilitische Bildungsarbeit A 115), München 2003.

- Andreas Kießling, Die CSU. Machterhalt und Machterneuerung, Wiesbaden 2004.

- Stefan März, Alfons Goppel. Landesvater zwischen Tradition und Moderne, Regensburg 2016.

- Alf Mintzel, Die CSU. Anatomie einer konservativen Partei, Westdeutscher Verlag, Opladen 1975.

- Alf Mintzel, Geschichte der CSU. Ein Überblick, Opladen 1977.

- Horst Möller, Franz Josef Strauß. Herrscher und Rebell, München 2015.

- Kay Müller, Schwierige Machtverhältnisse. Die CSU nach Strauß, Wiesbaden 2004.

- Herbert Riehl-Heyse, CSU. Die Partei, die das schöne Bayern erfunden hat, München 1979.

- Thomas Schlemmer, Aufbruch, Krise und Erneuerung. Die Christlich-Soziale Union 1945 bis 1955, München 1998.

- Hans-Peter Schwarz (Hg.), Die Fraktion als Machtfaktor. CDU/CSU im Deutschen Bundestag 1949 bis heute, München 2009.

- Martin Sebaldt, Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU), in: Frank Decker/Viola Neu (Hg.), Handbuch der deutschen Parteien, 3. Aufl., Wiesbaden 2018, 264-276.

- Peter Siebenmorgen, Franz Josef Strauß. Ein Leben im Übermaß, Siedler, München 2015.

- Michael Stiller, Edmund Stoiber. Der Kandidat, München 2002.

- Michael Weigl, Die CSU. Akteure, Entscheidungsprozesse und Inhalte einer Partei am Scheideweg, Baden-Baden 2013.

Weiterführende Recherche

Externe Links

Verwandte Artikel

- Agentur "Team 70"

- Die Republikaner (REP)

- Geist von Kreuth

- Hanns-Seidel-Stiftung

- Kanzlerkandidatur von Edmund Stoiber, 2002

- Kanzlerkandidatur von Franz Josef Strauß, 1980

Empfohlene Zitierweise

Roman Deininger, Christlich-Soziale Union (CSU), publiziert am 20.06.2024, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Christlich-Soziale_Union_(CSU)> (13.02.2026)