In den Landtagswahlen realisiert sich das Prinzip der Volkssouveränität, auf dem die repräsentative Demokratie beruht: Alle Herrschaft muss sich auf den Willen des Volkes zurückführen lassen, auch wenn er nicht – wie in Volksentscheiden - unmittelbar zum Ausdruck kommt. Der bayerische Landtag wird seit 1998 für fünf (zuvor vier) Jahre gewählt. Die Bayerische Verfassung (Art. 14 Abs. 1) bestimmt: "Die Abgeordneten werden in allgemeiner, gleicher, unmittelbarer und geheimer Wahl nach einem verbesserten Verhältniswahlrecht von allen wahlberechtigten Staatsbürgern in Wahlkreisen und Stimmkreisen gewählt." Das Wahlrecht wird durch das Bayerische Landeswahlgesetz und die Landeswahlordnung konkretisiert.

Landtagswahlsystem

Das Landtagswahlrecht verbindet Verhältnis- und Persönlichkeitswahl. Jeder Wähler hat zwei Stimmen: Mit der Erststimme wird in jedem Stimmkreis ein Abgeordneter mit relativer Mehrheit gewählt. Nach dem Grundsatz der Wahlgerechtigkeit ist für die Größe der Stimmkreise eine durchschnittliche Einwohnerzahl maßgebend. Mit der zweiten Stimme werden die übrigen Abgeordneten über begrenzt offene Wahlkreislisten der Parteien bestimmt. Die sieben Regierungsbezirke bilden je einen Wahlkreis. Die ihnen zukommenden Mandate richten sich nach der Zahl der Einwohner. Der Wähler hat auf der Wahlkreisliste einen bestimmten Kandidaten zu kennzeichnen. Damit beeinflusst er maßgeblich die Reihenfolge, in der Bewerbern ein Mandat zugeteilt wird. Die Wahlkreisergebnisse bestimmen die Mandatsverteilung, nicht das Resultat im gesamten Freistaat.

Jeder deutsche Staatsbürger, der das 18. Lebensjahr vollendet hat und zugleich seit mindestens drei Monaten seinen (Haupt-) Wohnsitz in Bayern hat, ist aktiv wahlberechtigt. Seit einer Reform 2004 liegt auch das passive Wahlrecht bei 18 Jahren.

Von 1946 bis 1970 musste eine Partei in wenigstens einem Wahlkreis mindestens zehn % der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen, um in den Landtag einziehen zu können. Erst seit 1974 gilt eine landesweite Fünf-Prozent-Sperrklausel. Scheitert eine Partei daran, erhalten auch siegreiche Stimmkreiskandidaten kein Mandat. Dieses fällt an den Bewerber mit der nächsthöchsten Stimmzahl.

Zur Ermittlung der auf die Parteien entfallenden Mandate werden Erst- und Zweitstimmen zusammengerechnet. Diese Gesamtstimmenzahl ist für die Sitzverteilung maßgeblich. Diese erfolgt seit 1994 nach dem Verzerrungen vermeidenden Verfahren von Hare/Niemayer. Bis 1990 wurde die Verrechnung nach dem d’Hondtschen Höchstzahlverfahren (benannt nach dem belgischen Juristen Victor d' Hondt [1841-1901]) vorgenommen, welches große Parteien tendenziell bevorzugt und deswegen 1992 vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof für verfassungswidrig erklärt wurde. Gewinnt eine Partei in den Stimmkreisen mehr Mandate als ihr nach diesem Verhältnisausgleich auf Wahlkreisebene zustehen, verbleiben ihr diese zusätzlichen Sitze. Die übrigen Parteien erhalten Ausgleichsmandate, wozu die Zahl der im Wahlkreis zu vergebenden Mandate solange erhöht wird, bis die Verteilung keinen Überhang mehr ergibt (vgl. hierzu www.wahlrecht.de/landtage/bayern.htm).

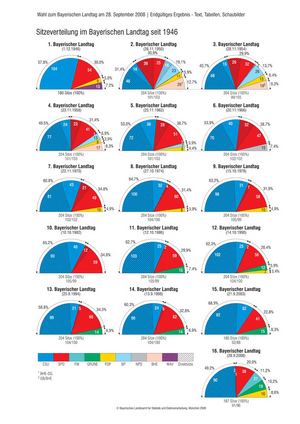

Die Landtagswahlen in Bayern seit 1946 im Überblick

Wahlbeteiligung, Stimmenanteile und Sitzverteilung bei Landtagswahlen seit 1946

| 1946 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | |

| Wahlbeteiligung | 75,7 | 180 | 79,9 | 204 | 82,4 | 204 | 76,6 | 204 | 76,5 | 204 |

| CSU | 52,3 | 104 | 27,4 | 64 | 38,0 | 83 | 45,6 | 101 | 47,5 | 108 |

| SPD | 28,6 | 54 | 28,0 | 63 | 28,1 | 61 | 30,8 | 64 | 35,3 | 79 |

| FDP | 5,6 | 9 | 7,1 | 12 | 7,2 | 13 | 5,6 | 8 | 5,9 | 9 |

| KPD/DKP | 6,1 | 0 | 1,9 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| DRP/NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 |

| GB/BHE | 0 | 0 | 12,3 | 26 | 10,2 | 19 | 8,6 | 17 | 5,1 | 0 |

| WAV | 7,4 | 13 | 2,8 | 0 | - | - | - | - | - | - |

| BP | 0 | 0 | 17,9 | 39 | 13,2 | 28 | 8,1 | 14 | 4,8 | 8 |

| Sonstige | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 1,2 | 0 | 0,9 | 0 | 1,4 | 0 |

| 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | |

| Wahlbeteiligung | 80,6 | 204 | 79,5 | 204 | 77,7 | 204 | 76,6 | 204 | 78,0 | 204 |

| CSU | 48,1 | 110 | 56,4 | 124 | 62,1 | 132 | 59,1 | 129 | 58,3 | 133 |

| SPD | 35,8 | 79 | 33,3 | 70 | 30,2 | 64 | 31,4 | 65 | 31,9 | 71 |

| FDP | 5,1 | 0 | 5,5 | 10 | 5,2 | 8 | 6,2 | 10 | 3,5 | 0 |

| GRÜNE | 1,8 | 0 | 4,6 | 0 | ||||||

| ÖDP | 0,4 | 0 | ||||||||

| KPD/DKP | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0 | 0,2 | 0 |

| DRP/NPD | 7,4 | 15 | 2,9 | 0 | 1,1 | 0 | 0,6 | 0 | 0,6 | 0 |

| GB/BHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||

| BP | 3,4 | 0 | 1,5 | 0 | 0,8 | 0 | 0,4 | 0 | 0,5 | 0 |

| Sonstige | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0 | 0,4 | 0 |

| 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2003 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | |

| Wahlbeteiligung | 70,3 | 204 | 65,9 | 204 | 67,9 | 204 | 70 | 204 | 57,1 | 180 |

| CSU | 55,8 | 128 | 54,9 | 127 | 52,8 | 120 | 52,9 | 123 | 60,7 | 124 |

| SPD | 27,5 | 61 | 26,0 | 58 | 30,0 | 70 | 28,7 | 67 | 19,6 | 41 |

| FDP | 3,8 | 0 | 5,2 | 7 | 2,8 | 0 | 1,7 | 0 | 2,6 | 0 |

| GRÜNE | 7,5 | 15 | 6,4 | 12 | 6,1 | 14 | 5,7 | 14 | 7,7 | 15 |

| REP | 3,0 | 0 | 4,9 | 0 | 3,9 | 0 | 3,6 | 0 | 2,2 | 0 |

| ÖDP | 0,7 | 0 | 1,7 | 0 | 2,1 | 0 | 1,8 | 0 | 2,0 | 0 |

| FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 0 | 4,0 | 0 |

| DIE LINKE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| DRP/NPD | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |

| BP | 0,6 | 0 | 0,8 | 0 | 1 | 0 | 0,7 | 0 | 0,8 | 0 |

| Sonstige | 1,3 | 0 | 1,8 | 0 | 1,2 | 0 | 1 | 0 | 0,4 | 0 |

| 2008 | 2013 | 2018 | 2023 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | |

| Wahlbeteiligung | 57,9 | 187 | 63,6 | 180 | 72,4 | 205 | 73,3 | 203 |

| CSU | 43,4 | 92 | 47,7 | 101 | 37,2 | 85 | 37 | 85 |

| SPD | 18,6 | 39 | 20,6 | 42 | 9,7 | 22 | 8,4 | 17 |

| FDP | 8,0 | 16 | 3,3 | 0 | 5,1 | 11 | 3 | 0 |

| GRÜNE | 9,4 | 19 | 8,6 | 18 | 17,5 | 38 | 14,4 | 32 |

| REP | 1,4 | 0 | 1,0 | 0 | ||||

| ÖDP | 2,0 | 0 | 2,0 | 0 | 1,6 | 0 | 1,8 | 0 |

| FREIE WÄHLER | 10,2 | 21 | 9,0 | 19 | 11,6 | 27 | 15,8 | 37 |

| DIE LINKE | 4,4 | 0 | 2,1 | 0 | 3,2 | 0 | 1,5 | 0 |

| DRP/NPD | 1,2 | 0 | 0,6 | 0 | ||||

| BP | 1,1 | 0 | 2,1 | 0 | 1,7 | 0 | 0,9 | 0 |

| AfD | 10,2 | 22 | 14,6 | 32 | ||||

| Sonstige | 0,4 | 0 | 2,9 | 0 | 2 | 0 | 2,5 | 0 |

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung.

Sozialstruktur der Bayerischen Landtage

Die Sozialstruktur der Mandatsträger seit 1946 offenbart bis heute vergleichbare Schwerpunkte: Angehörige des Öffentliches Dienstes zwischen gut 54 (1978) und – bemerkenswerter Rückgang – knapp 40 % (2013), Selbständige zwischen knapp 50 (1946) und 45 % (2013), Angestellte zwischen knapp 30 (1962) und etwa 25 % (2013). Unter den Selbständigen dominieren die Rechtsanwälte und Notare als politiknahe Berufe, Land- und Forstwirte sowie unternehmerisch Tätige. Arbeiter sind von Beginn an vereinzelt, 2013 überhaupt nicht mehr im Landtag präsent. Insgesamt kann aber von einem "Beamtenparlament" nicht die Rede sein. Eine tiefgreifende Strukturveränderung war die Einführung der Inkompatibilität von Abgeordnetenmandat und aktiver Tätigkeit als kommunaler Wahlbeamter 1978. Der Frauenanteil ist von 1,7 % (1946) mit deutlicher Dynamik seit Mitte der 1980er Jahre auf 31,6 % (2008) bzw. 28,3 % (2013) gestiegen.

Landtagswahlen und Parteienlandschaft

Wahlkämpfe wurden in der Nachkriegsgründerzeit im Wesentlichen durch Versammlungen und Plakate geführt – mittlerweile marginale Instrumente. Zudem unterstützten (katholische) Kirche und Gewerkschaften durch Aufrufe mehr oder weniger offen die ihnen nahestehenden Parteien, was sich im bitteren Kampf um die katholisch-konservative Wählerschaft zwischen CSU und Bayernpartei (BP) im Wettbewerb darum niederschlug, welche von ihnen die treuere Tochter der Kirche sei. Mit Entideologisierung, Pluralisierung und Säkularisierung einerseits und dem Aufstieg des tertiären Sektors andererseits verloren sich seit Mitte der 1960er Jahre diese Traditionen und Tendenzen. Gleichzeitig modernisierte und differenzierte sich die Wahlkampfführung zu einer professionell mit sozial- und kommunikationswissenschaftlichen Methoden konzipierten und durchgeführten Kampagne unter erheblicher Einbeziehung der (visuellen) Massenmedien und neuerdings des Internets.

Personalisierung konzentriert sich auf Spitzenkandidaten, Themensetzung (und –vermeidung) auf Kompetenzbegründung und (soziale) Leistungsversprechen. Auf letzteres als kontinuierliches Wahlmotiv hatte im Blick auf das CSU-Resultat 1951 schon die Süddeutsche Zeitung hingewiesen: Gewählt worden seien "der wohlgefüllte Magen, die wohlgefüllten Schaufenster, die trotz traditioneller Klagen leidlich gefüllten Lohn- und Gehaltstüten." (Kock, Landtag, 103). Wirtschaftliche Entwicklung und Strukturveränderung ist seither wesentlicher Bestimmungsfaktor des Wahlverhaltens geblieben. Der Wandel von der Agrar- zur Industriegesellschaft, seit den 1960er Jahren konsequent vorangetrieben mit fortwährender zeitgemäßer Modernisierungstendenz, die frühzeitig auch ökologische Positionen aufnahm, bestimmte Wahlen und Wahlkämpfe – bis zu High Tech und Digitalisierung.

Ein weiterer Schwerpunkt ist seit je die Schul- und Bildungspolitik, ob es sich in der Frühzeit um die Konfessionsgrenzen überschreitende Gemeinschaftsschule und eine überkonfessionelle Lehrerbildung, sodann um gegliedertes Schulwesen oder Gesamtschule und spätestens seit den 1970er Jahren um die flächendeckende Ausbreitung des weiterführenden Schulwesens, von Fachhochschulen und Universitätsgründungen handelte. Seit den 1980er Jahren gewinnt die Ökologie Relevanz als Wähler motivierendes und mit den GRÜNEN eine anwaltschaftliche Partei kreierendes dauerhaftes Thema. Auf diesen drei die Wahlen inhaltlich beherrschenden Themenfeldern – Wirtschaft, Bildung, Umwelt – akzentuieren sich in den letzten Jahrzehnten eher Nuancen als Umbrüche. Einerseits ist die CSU in kontinuierlicher Regierungsverantwortung Modernisierungsprozessen stets aufgeschlossen gewesen und hat sie gestaltet. Andererseits haben speziell SPD und GRÜNE durchaus auch Themen gesetzt, ohne als Oppositionsparteien daraus einen Aktionsbonus zu gewinnen, welcher dem der seit 1957 kontinuierlich regierenden Partei im entferntesten ähnlich geworden wäre. Wahlkämpfe erodieren thematisch, wenn sich gegen eine über Jahrzehnte erkämpfte Führungsposition auf mehr oder weniger allen Themenfeldern des föderalen Wettbewerbs nicht stringent opponieren lässt.

Beeinflusst wird dadurch auch das Alternativpotential, das in einer im Grunde zugespitzten Personalisierung liegt. Denn die Kontinuität der Regierungsführung birgt die Chance für langwährende und profilbildende Karrieren in Führungsämtern mit Einfluss auf die Wahlen: Alfons Goppel (CSU, 1905-1991, Ministerpräsident 1962-1978), Modernisierer mit Landesvaterimage, Franz Josef Strauß (CSU, 1915-1988, Ministerpräsident 1978-1988) als ökonomischer und politisch über Bayern hinaus Gestaltender, Edmund Stoiber (CSU, geb. 1941, Ministerpräsident 1993-2007) als in der Straußtradition handelnder Dynamiker. Gleichwohl wirkt Personalisierung auch gnadenlos, wenn - wie z. B. bei Max Streibl (CSU, 1932-1998, Ministerpräsident 1988-1993) - offenkundige Regierungsschwäche oder auch kraftvolles, aber umstrittenes Regieren (Stoiber 2007) die Wahlchancen einer Partei zu beeinträchtigen droht. Aus einer geradezu strukturellen Mehrheitsposition lässt sich personal-politisch agieren – und reagieren. Respektablen Spitzenkandidaten der Opposition wie 1974 Hans-Jochen Vogel (SPD, 1926-2020), 1994 Renate Schmidt (SPD, geb. 1943) oder 2013 Christian Ude (SPD, geb. 1947) wird es dadurch erheblich erschwert, sich als wirksame Alternative zu etablieren, wobei ohnehin die Performance der Person und die der Partei aufeinander bezogen bleiben – vom gesellschaftlichen Wandel zu schweigen. Auch ein überragender politischer Führer wie Franz Josef Strauß vermochte das Rekordergebnis von Alfons Goppel aus dem Jahr 1974 von 62,1 % nicht zu halten und sank auf 55,8 % (1986).

Wahlergebnisse in Bayern werden zudem bestimmt durch die Sonderrolle der CSU als bayerische Regionalpartei mit bundesweitem Anspruch. Diese Sonderrolle eröffnet ihr gegenüber ihren Konkurrenten - sämtlich nur Landesverbände von Bundesparteien - in Bayern und auch im Bund eigene Aktionsräume und Profilierungschancen. Die Bundespolitik wirkt folglich immer auf bayerische Wahlen zurück, selbst wenn die CSU konsequent darauf achtet, Bundestags- und Landtagswahlen nie am gleichen Termin zusammenzulegen, und auch wenn Wähler angeben, sich von der Landespolitik leiten zu lassen. Die Mehrheitspartei ist zugleich Bundespartei, kann, ist sie beteiligt, vom potentiellen Bonus der Bundesregierung profitieren oder innerhalb einer Koalition in Problemfällen, z. B. aus landespolitischen Interessen, zumindest in Grenzen konfliktorientiert agieren; gehört sie der Opposition zu, kann sie durchaus auch als deren Speerspitze, zumindest höchst herausfordernd (z. B. während der sozial-liberalen Koalition und deren Ost- und Deutschlandpolitik in Bonn) agieren. Dabei wird die bundespolitische Rolle von der Dominanz der landespolitischen Interessen beherrscht. Denn ihre Wirksamkeit hängt von der Hegemonie in Bayern ab, die auch dadurch gefestigt ist, dass die landespolitischen Optionen der Wähler eindeutiger ausgerichtet sind als die bundespolitischen (Schoen 2007).

Landtagswahlen und Parteiensystem bedingen sich wechselseitig. In diesem Kontext ist auch die Sonderrolle der CSU zu interpretieren – als Landespartei mit bundesweitem Anspruch. Ihr überwältigender Erfolg bei den Wahlen zur Verfassunggebenden Versammlung und zum 1. Landtag 1946 (58,3 bzw. 52,3 %) signalisierte zuerst lediglich die Stärke des bürgerlich-konservativen Lagers, doch mit dem Auftreten der Bayernpartei sah sich die CSU 1950 halbiert (27,4 %). Erst ihre schrittweise Konsolidierung als interkonfessionelle gesamtbayerische Volkspartei mit einer Modernisierungspolitik, welche Tradition und moderne Industrie- und Bildungsgesellschaft in Einklang gebracht hat, ebnete den Weg zu ihrer andauernden Hegemonie (Alf Mintzel): Seit den 1960er Jahren hat sie das konservative Wählerpotenzial aufgesaugt und entwickelte sich zunehmend zur alleinregierenden Mehrheitspartei mit Stimmanteilen um oder sogar weit jenseits der 55 % seit 1970 (1974: 62,1 %, 1998: 52,9 %, 2003: 60,7 %). Die 43,4 % der Landtagswahlen 2008 waren für die CSU dann eine Zäsur. Sie ist zurückzuführen auf den vorangegangenen Sturz des Ministerpräsidenten und Parteivorsitzenden Edmund Stoiber, eine unglücklich lange währende Übergangsphase des Gestürzten in seinen Ämtern und eine allzu kurze Profilierungszeit für seine keineswegs charismatischen Nachfolger, zudem erhebliche, unpopuläre Ausgaben- und Leistungskürzungen Stoibers. Nach dem dramatischen Verlust von 17,3 Prozentpunkten war die CSU zum ersten Mal seit 1962 wieder auf einen Koalitionspartner angewiesen.

Gleichwohl schrumpfte das bürgerliche Lager nicht, sondern es differenzierte sich stärker. Laut Wählerwanderungsbilanz gingen 50.000 Stimmen an Freie Wähler, FDP und in die Wahlabstinenz, nur 180.000 an SPD, GRÜNE und LINKE. 2013 (47,7 % = +4,3 %) holte sich die CSU im Wesentlichen die zu FDP, Freien Wählern und in die Nichtwahl Abgewanderten zurück (infratest dimap 2013), ohne die absolute Mehrheit der Stimmen wieder erreichen zu können, was auch künftig eher unwahrscheinlich erscheint: Auch die CSU ist mittlerweile den Individualisierungs- und Pluralisierungsprozessen in der Wählerschaft und der sich abschwächenden Bindekraft der Volksparteien unterworfen. Gleichwohl untermauern bundespolitische Rolle und Schwächen ihrer Konkurrenz die Hegemonie im Lande.

Die SPD erlebte ihre Hochphase in der 3. Legislaturperiode, als sie von 1954 bis 1957 unter Wilhelm Hoegner (SPD, 1887-1980, Ministerpräsident 1945-1946 und 1954-1957) die sog. Viererkoalition (SPD, BP, BHE, FDP) gegen die CSU als eigentlich stärkste Partei führte. Seitdem ist sie von profilierenden Regierungsämtern ausgeschlossen. Neue Wählerschichten vermochte sie sich nicht zu erschließen. Sie blieb relativ stark in den industrialisierten fränkisch-protestantischen Gebieten und in den Industrieinseln. Aus dem 30-Prozent-Turm ist sie nie herausgewachsen (Ausnahme 1966: 35,8 % unter Volkmar Gabert). Selbst unter den günstigen Konstellationen der Jahre 1994 (Ablösung des von seiner "Amigo-Affäre" geschädigten, handlungsschwachen Ministerpräsidenten Streibl im Vorfeld der Wahl) und 1998 (Differenzen in der CSU um den Parteivorsitz, Wechselstimmung im Bund mit Ablösung der CDU/CSU-geführten Bundesregierung und Bildung der rot-grünen Bundesregierung fast zeitgleich zur Landtagswahl) kam sie nur auf 30,0 bzw. 28,7 %. Selbst beim Erdrutsch der CSU 2008 verlor auch die SPD (18,6 % nach 19,6 % 1998), sich inzwischen an der 20 %-Grenze (2013: 20,6 %) etablierend.

Die Kleinparteien der ersten Stunde besaßen zu Beginn der Nachkriegszeit als Integratoren spezifischer politischer Interessen und Koalitionspartner größeres Gewicht. BP (1950-1966) und BHE (1950-1962) zogen über mehrere Legislaturperioden in den Landtag ein: Die BP mit ihrer bäuerlich-patriotischen und extrem föderalistischen Orientierung einige Zeit als ernsthafte Herausforderin der CSU, der BHE als Vertretung der Flüchtlingsinteressen. Die BP wurde in harten politischen Kämpfen von der CSU aufgerieben und aufgesogen, der BHE durch den gelingenden Integrationsprozess überflüssig. Mitglieds- und Wählerschaften beider Parteien sind im Wesentlichen in der CSU aufgegangen.

Die Grünen haben sich seit 1986 im Landtag etabliert (1986: 7,5 %, 1990: 6,4 %, 1994: 6,1 %, 1998: 5,7 %, 2003: 7,7 %, 2008: 9,4 % und 2013: 8,6 %). Während sie noch bis zur Jahrtausendwende ihre Wähler vorrangig aus dem gleichen Potenzial wie die SPD rekrutierten, sind sie gegenwärtig zunehmend auch im Segment der bürgerlich-ökologischen Wohlstandsgesellschaft erfolgreich.

Die FDP hatte ihre Hochburg zunächst im liberal-protestantischen Mittelfranken. Dort konnte sie lange Zeit ihren Einzug in den Landtag sichern. Dritte Kraft wurde sie erst 1962, verfehlte aber schon 1966 und dann seit 1982 (mit Ausnahme von 1990) den Einzug in den Landtag (2003: 2,6 %). 1998 erlitt sie mit 1,7 % ein Debakel und lag in der Wählergunst noch hinter den Freien Wählern und der ÖDP. Erst 2008 konnte sie unter günstigen Rahmenbedingungen, zu denen besonders die Schwächung der CSU zählte, mit 8,0 % wieder ins Maximilianeum und sogar in die Regierung einziehen, scheiterte aber sogleich wieder 2013 mit nur 3,3 %.

Die Freien Wähler verbuchen vor allem im ländlichen Raum Erfolge: bei bürgerlichen Schichten als Alternative zur CSU (2008: 10,2 %, 2013 9,0 %; 2003 mit durchaus beachtlichen 4,0 % noch an der Sperrklausel gescheitert).

Am rechten Rand reüssierte bisher nur 1966 für eine Wahlperiode die NPD, die 12,2 % der Stimmen in Mittelfranken (Bayern: 7,4 %) speziell in den ländlichen Gebieten mit hohem protestantischen Bevölkerungsanteil erhielt: Gebiete, die zu den Hochburgen der NSDAP gezählt hatten. Offensichtlich wurde "die NPD zu einem beachtlichen Teil von alten Nazis gewählt" (Fink 1969), ebenso aber auch in den Siedlungen der Heimatvertriebenen (z. B.: Neugablonz: 23,1 %, Geretsried: 16,8 %, Neutraubling: 13,8 %). Die Republikaner sind 1990 knapp (4,9 %), danach aber deutlich gescheitert und inzwischen marginalisiert (2008: 1,4 %, 2013: 1,0 %). Letztlich ist es ihnen nicht gelungen, sich, wie erstrebt, zusätzlich zu traditionellen Rechtswählern das ohnehin schwindende kleinbürgerlich-agrarisch-konservative Potential zu erschließen, das sie ansprachen.

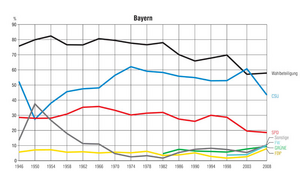

Wahlbeteiligung und Wahlverhalten

Hatte sich die Wahlbeteiligung auf mittlerem Niveau stabilisiert (1946: 75,7, 1954: 82,4, 1994: 67,9, 1998: 70,0 %), scheint sie mittlerweile dem bundesweiten Abwärtstrend zu folgen (2003: 57,1, 2008: 57,9 %). Der bemerkenswerte Anstieg der Wahlbeteiligung auf 63,9 % 2013 (im Vergleich stieg bei der zur gleichen Zeit stattfindenden Bundestagswahl die Beteiligung nur um 0,7 %) dürfte auf die Rückkehr enttäuschter CSU-Anhänger an die Wahlurne zurückzuführen sein. Gleichwohl bleiben frühere Werte außer Reichweite. Mit der grundsätzlichen Verfestigung der Demokratie als System verliert paradoxerweise die Wahlurne an Bedeutung, vor allem bei der jüngeren Generation, begleitet von Zweifeln an der Relevanz von Wahlen überhaupt, an der Leistungsfähigkeit der Politik und der Kompetenz der Politiker: im Kern wachsende Distanz zwischen Bürgern und aktueller Performance des Systems, speziell begleitet von legislatorischen Funktions- und damit Bedeutungsverlusten der Landtage in Bund und Europa.

Grundsätzlich hat die Parteiidentifikation ab- und die Volatilität der Wähler zugenommen. Allerdings liegt die Wählerbindung an die CSU mit 35 % erheblich über der der anderen Parteien. Grundsätzlich sind bei abnehmender Bedeutung die überkommenen sozialstrukturellen Kriterien noch immer aussagekräftig, auch wenn die CSU 2013 in allen Wählergruppen am stärksten und fast überall über 40 % abgeschnitten hat.

Typisch für sie bleibt die Überrepräsentation bei den Katholiken (56 %), speziell bei denen mit starker Kirchenbindung (71 %) – ein allerdings mittlerweile stark abgeschwächtes Milieu bei insgesamt nur mehr 11 % der Gesamtwählerschaft, die sich konfessionell stark gebunden fühlen. Bei Arbeitern (49 %) schneidet die CSU etwas besser ab als bei Angestellten (45 %), Beamten (42 %) und Selbständigen (45 %). Stark ist sie bei Landwirten (67 %) und Rentnern (55 %). Im Übrigen ist sie auch in allen Altersgruppen – auch den jungen – sowie bei den Frauen die weitaus stärkste Partei: Insgesamt eine breite Verankerung in der Sozialstruktur.

Die SPD-Wählerschaft ist protestantischer und konfessionsloser, bei Angestellten (22 %), Beamten (23 %) und Rentnern (25 %) stärker als bei Arbeitern (22 %) und selbst bei gewerkschaftlich organisierten Arbeitern (29 %) – ihrer stärksten Wählergruppe – schwächer als die CSU (42 %). Die Partei altert zudem, mit unterdurchschnittlichen Anteilen bei den Jüngeren und ihrem höchsten Anteil bei den Rentnern (23 %). Bei Wählern höheren Bildungsniveaus erreicht die SPD höhere Anteile als bei solchen mit mittlerem und niedrigem. Der typische SPD-Wähler ist Beamter oder Angestellter, hat einen qualifizierten Abschluss und kommt aus der Stadt.

Die Grünen sind keine Jugendpartei mehr, in der Generation der 30- bis 60-Jährigen durchschnittlich vertreten, jenseits davon mit 4 % schwach. Stark sind und bleiben sie bei Hochgebildeten, Frauen, Angestellten und Beamten. Sie sind eine Partei der (sozialen und kulturellen) Dienstleistungs- wie Wissensgesellschaft – nicht aber die Partei der administrativen Dienstklasse.

Insgesamt gleicht das Wählerverhalten in Bayern grundsätzlich den auf der Bundesebene bekannten Strukturmustern, doch erfährt es Modifizierungen durch die historische Sonderrolle des Freistaats, die katholische Konfessionsstruktur und die späte Modernisierung zur industriellen und postindustriellen (Hightech-) Gesellschaft. Der CSU gelang bislang eine Symbiose mit diesen strukturellen Vorgaben. Aufgrund der Erfolge ihrer Modernisierungspolitik, die den Freistaat ökonomisch und fiskalisch an die Spitze der Bundesländer geführt hat, vermochte sie ihre Position zu behaupten, ohne dass diese ihr garantiert wäre, wie die Wahl 2008 gezeigt hat. Insgesamt ist das bayerische Parteiensystem nach dieser Wahl auf dem Weg zu bundesdeutscher Normalisierung, wobei die hegemoniale Position der CSU sich nicht verliert, aber abschwächt.

Wertewandelprozesse und Einstellungsveränderungen gegenüber Politik und Gesellschaft finden mit immer geringer werdender Verzögerung auch in Bayern statt, wie nicht zuletzt die Ergebnisse von 2008 bezeugen. Auch in Bayern unterliegt die Bindekraft der traditionellen Großparteien seit langem einem Erosionsprozess (siehe Graphik "Stimmen für die Volksparteien CSU und SPD"). CSU und SPD erreichten 2013 gemeinsam 68,3 % der abgegebenen Stimmen. Ihr gemeinsamer Anteil an der Gesamtheit der Wahlberechtigten beträgt allerdings nur 42,0 %, der der CSU allein gerade 29,2 %. Im Trend profitieren die Kleinparteien, denen etwa ein Drittel der Wählerschaft zuneigt. Alles in Allem stellt sich den Parteien die Aufgabe, mittelfristig ihre Positionen neu zu formulieren, wollen sie zur Wahlbeteiligung motivieren und Wähler dauerhaft überzeugen.

Literatur

- Bayerischer Landtag, Volkshandbuch. 17. Wahlperiode 2013-2018, Rheinbreitbach 2014.

- Willibald Fink, Die NPD bei der bayerischen Landtagswahl 1966, München 1969.

- Forschungsgruppe Wahlen, Wahl in Bayern : eine Analyse der Landtagswahl vom 15. September 2013, Mannheim 2013.

- Infratest dimap, WahlREPORT Landtagswahl Bayern 2013, Berlin 2013.

- Peter Jakob Kock, Der Bayerische Landtag. Eine Chronik, München 6. Auflage 2013.

- Alf Mintzel, Die CSU-Hegemonie in Bayern. Strategie und Erfolg. Gewinner und Verlierer, Passau 1998.

- Heinrich Oberreuter, Land (Freistaat) Bayern, in: Uwe Andersen/Wichard Woyke (Hg.), Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland. Opladen 7., vollständig aktualisierte Auflage 2013, 348–357.

- Harald Schoen, Landtagswahlen in Bayern 1966 bis 2003. Verstärkte bundespolitische Durchdringung aufgrund der Doppelrolle der CSU, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 38/3 (2007), 503-512.

- Rainer-Olaf Schultze, Die bayerische Landtagswahl vom 15. September 2013: Bund und Land Hand in Hand, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 45/2 (2014), 326-348.

- Rainer-Olaf Schultze/Jan Grasnick, Die bayerische Landtagswahl vom 28. September 2008. Betriebsunfall oder Ende eines Mythos?, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 40/1 (2009), 34-55.

Weiterführende Recherche

Verwandte Artikel

Externe Links

Empfohlene Zitierweise

Heinrich Oberreuter, Landtagswahlen (nach 1945), publiziert am 07.06.2016; in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <nowiki><http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Landtagswahlen_(nach_1945)> (7.02.2026)