Schulwesen (Weimarer Republik)

Aus Historisches Lexikon Bayerns

Bayern hielt während der Weimarer Republik entgegen dem herrschenden Zeitgeist an den traditionellen Formen seines Schulwesens fest und widerstand den immer wieder erhobenen Forderungen nach Einführung neuer Reformschultypen. Die weit überwiegende Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler besuchte eine siebenjährige Volkshauptschule und im Anschluss daran zwei bis drei Jahre lang die Volksfortbildungs- oder die Berufsfortbildungsschule. Das höhere Schulwesen war bis zur Revolution den Knaben vorbehalten gewesen, erst ab 1919 war es Mädchen gestattet, an den Knabengymnasien ein Abitur abzulegen und im Anschluss daran zu studieren. Im Bereich der höheren Mädchenbildung gab es daher die größten Umbrüche - zumindest was die theoretische Möglichkeit anbelangt. Nach wie vor war das bayerische Schulwesen der Weimarer Zeit von der Trennung nach Konfessionen geprägt.

Allgemeines

Bis zur Revolution 1918 hatte das Schulwesen in Bayern auf landesherrlichen Edikten und Verordnungen des Königlichen Staatsministeriums des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten beruht, zu denen Entschließungen der Kreisregierungen ergänzend hinzutraten. Mit der Reichsverfassung und der Verfassungsurkunde für den Freistaat Bayern von 1919 erhielt die allgemeine Schulpflicht Verfassungsrang. Sie galt für alle Kinder von "genügender körperlicher und geistiger Entwicklung". Wichtige Neuerungen waren auch, dass nun das gesamte Erziehungs-, Unterrichts- und Bildungswesen eine Angelegenheit des Staates und der Besuch der Volkshaupt- und der Berufsfortbildungsschulen kostenfrei sein sollte.

Volkshauptschulen

Der größte Teil der Schülerinnen und Schüler kam seiner Schulpflicht nach Konfessionen getrennt an einer der ca. 7.500 Volkshauptschulen nach. Diese gliederte sich in die vier Jahrgänge umfassende Grundschule und eine drei- oder vierjährige Volksschuloberstufe. Weniger als 10 % der Schulen boten überhaupt eine 8. Jahrgangsstufe an, auch wenn es immer wieder Bestrebungen gab, für alle Schüler ein achtes Pflichtschuljahr einzuführen. Dies wurde in der Weimarer Zeit in Bayern jedoch nicht zuletzt auf Druck der bäuerlichen Lobby staatlicherseits stets abgelehnt. War bislang der genaue Zeitraum eines Schuljahres recht unterschiedlich geregelt, so wurde er ab dem Schuljahr 1921/22 generell auf die Zeit vom 1. Mai bis zum 30. April des darauf folgenden Jahres festgelegt.

Sofern die Schulen groß genug waren, hatte sich schon während des 19. Jahrhunderts die Tendenz, Jungen und Mädchen getrennt zu unterrichten, zunehmend durchgesetzt. In den einklassigen Schulen, damals in fast der Hälfte aller Schulen, wurden Mädchen und Jungen eines Bekenntnisses oft auch gemeinsam unterrichtet, sobald aber eine entsprechende Anzahl von Schülern vorhanden war, wurde in überwiegend katholischen Gegenden eher nach Geschlecht als nach Jahrgangsklassen unterschieden. Dabei erwarben sich in den Städten die Schulorden, wie etwa die "Englischen Fräulein", große Verdienste um die Mädchenbildung. Die Bekenntnisschule wurde - nach ersten Versuchen in den Jahren 1919/20 - erst in der Zeit des Nationalsozialismus vorübergehend abgeschafft, nachdem der Bayerische Lehrerverein bereits seit 1863 die Einführung von überkonfessionellen kommunalen Schulen (Simultanschulen) gefordert hatte.

Neben einer einheitlichen schulorganisatorischen Regelung stand auch die dringende Aufgabe einer innerschulischen Neugestaltung an. Ein wesentliches Anliegen hierfür war die Ausarbeitung eines Landeslehrplans. 1920 wurden Richtlinien dazu im Landeslehrerrat beschlossen, aber erst mit Beginn des Schuljahres 1927/28 trat schließlich ein bayernweit einheitlicher Lehrplan für alle Volkshauptschulen in Kraft.

Höhere Schulen für Knaben

Bei den höheren Lehranstalten für Knaben hielt Bayern im Gegensatz zu anderen deutschen Ländern am humanistischen Gymnasium, dem Realgymnasium einschließlich der Variante des Reformrealgymnasiums und der Oberrealschule fest. Die Gymnasien und die Oberrealschulen umfassten je neun, die ebenfalls zu den höheren Lehranstalten gezählten Progymnasien und Realschulen sechs und die Lateinschulen in der Regel fünf Klassen. Bei besonderen örtlichen Verhältnissen konnten auch vierklassige Realschulen zugelassen werden. Alle höheren Schulen konnten nach dem Bestehen einer Aufnahmeprüfung in den Fächern Religion, Deutsch und Rechnen ab der 5. Jahrgangsstufe besucht werden. Ihr Besuch war in der Regel kostenpflichtig.

Höhere Schulen für Mädchen

Von allen Schularten erfuhr in der Zeit der Weimarer Republik das höhere Mädchenschulwesen die nachhaltigste Veränderung. Dieses befand sich mit Ausnahme des Max-Joseph-Stifts in München und der Alexandrinenschule in Coburg (beide staatlich) in den Händen privater, klösterlicher sowie kommunaler Träger und wies höchst verschiedene Schultyp-Varianten auf. Am häufigsten waren die durch die Schulordnung von 1911 errichteten Höheren Mädchenschulen, an die sich oft Lehrerinnenbildungsanstalten anschlossen. Daneben aber gab es seit 1916 auch drei- bzw. sechsklassige Mädchenmittelschulen. An die Höhere Mädchenschule konnte sich ein gymnasialer Kurs anschließen, was allerdings nur an wenigen Schulen geschah, insbesondere deshalb, weil die schulischen Voraussetzungen (Lehrkräfte und Unterrichtsräume für Naturwissenschaften) nur an wenigen Schulen vorhanden waren.

Erfolgte zuvor die höhere Mädchenerziehung in all ihren Formen in Bayern ausdrücklich als Minderqualifizierung, die nicht zum Studium berechtigen sollte, so erlaubte 1919 die Regierung unter Ministerpräsident Johannes Hoffmann (1867-1930) den Mädchen ab dem Schuljahr 1919/20 den Besuch von Knabengymnasien, sofern an dem Ort keine abiturberechtigende Mädchenschule vorhanden war.

Nach verschiedenen Zwischenstufen, Lehrplanänderungen und -erweiterungen sowie Umbenennungen der verschiedenen unterschiedlichen Schulformen in "Mädchenlyzeum" wurden 1924 die höheren Lehranstalten für Mädchen der Aufsicht des Kultusministeriums unterstellt. Auch durften dort zukünftig von der vierten Klasse an aufwärts nur noch wissenschaftlich ausgebildete Lehrkräfte unterrichten, die wenigstens zur Hälfte Frauen sein sollten. Das Lyzeum endete mit einer Abschlussprüfung, die einen mittleren Bildungsabschluss darstellte; auch hieran konnte ein gymnasialer Kurs anschließen.

1927 erfuhr die höhere Mädchenbildung erneut eine Änderung: Es wurde ein Mädchengymnasium mit neun Klassen eingeführt, das im Aufbau und Lehrplan dem Jungengymnasium entsprach. Damit erhielt der höhere Bildungssektor für die Mädchen äußerlich eine dem Angebot für die Jungen vergleichbare Struktur. Mädchen konnten von der Grundschule direkt in ein neunklassiges Gymnasium; sie konnten aber auch aus dem Mädchenlyzeum in die gymnasialen Reformtypen oder im Anschluss an das Lyzeum in die Mädchen-Oberrealschule als eine gymnasiale Oberstufe übergehen. Hauptintention dafür war, die Anziehungskraft der mittleren Schularten nach wie vor als Alternative zu einem gymnasialen Weg zu bewahren.

Die Chance, eigene Mädchengymnasien einzurichten, ergriffen einzelne Städte und einige Bildungsorden; der Staat jedoch hielt sich hierbei sehr zurück. 1930 gab es in Bayern noch kein einziges staatliches Gymnasium für Mädchen, keine staatliche Oberrealschule, lediglich zwei staatliche Lyzeen und eine staatliche Höhere Mädchenschule (früher eine sechsklassige Mädchenmittelschule).

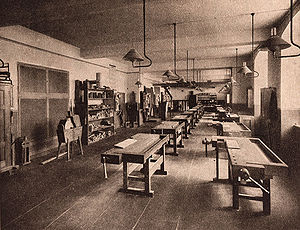

Fachschulen

Neben den bereits erwähnten Schulen gab es nach wie vor einige Fachschulen, die zur Ausbildung als Unternehmer oder auch als Qualitätsarbeiter dienten. Diese wurden von ihren Schülern entweder über ein bis drei Jahre in Vollzeit oder neben anderweitiger Berufstätigkeit besucht. Auch hier gab es in der Zeit der Weimarer Republik kaum Veränderungen.

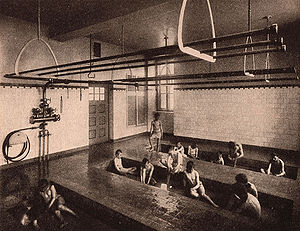

Schulen für Behinderte

Auch für taubstumme, blinde, geistig- und körperbehinderte Schüler war immer wieder die Schulpflicht gefordert worden. Damit wäre auch die staatliche Trägerschaft für entsprechende Schulen verbunden gewesen, weshalb Regierung und Ministerium aus finanziellen Gründen ein entsprechendes Schulpflichtgesetz mehrfach ablehnte, zuletzt im Jahr 1931. Auch hier engagierten sich in der Zeit zwischen 1922 und 1933 verstärkt einzelne Kommunen, so dass die Beschulung körperlich oder geistig behinderter Kinder in vielen Städten einen beachtlichen Aufschwung verzeichnen konnte.

Berufsfortbildungsschulen

Der entscheidende Schritt zu einem zukunftsorientierten Berufsschulwesen war bereits 1913 getan worden; nach einer entsprechenden Verordnung traten neben die nach Volksschulrecht geregelten Volksfortbildungsschulen nun die Berufsfortbildungsschulen. Diese waren von den Gemeinden zu errichtende und zu betreibende Schulen, in denen die Schüler neben ihrer Ausbildung unter besonderer Berücksichtigung ihrer beruflichen Ausbildung nach Einzelberufen oder Berufsgruppen getrennt unterrichtet wurden. In Gemeinden, die Berufsfortbildungsschulen geschaffen hatten, konnten die Volksfortbildungsschulen aufgehoben und die zwei- bzw. dreijährige Fortbildungsschulpflicht an den Berufsfortbildungsschulen erfüllt werden. Das Fernziel dieser Entwicklung gab die Reichsschulkonferenz von 1920 vor, nämlich eine die Berufsfortbildungsschulen ersetzende Berufsschule mit einer neuen, den Beruf des Jugendlichen in den Mittelpunkt des Unterrichts rückenden Bildungskonzeption.

Volksschullehrerausbildung

Die Überleitung der dreiklassigen Präparandenschulen und Schullehrerseminare zu sechsklassigen Lehrerbildungsanstalten war noch nicht zu Ende geführt, als die Revolution ausbrach. So kam es, dass im Jahr 1919 an insgesamt 70 höchst unterschiedlichen Ausbildungsstätten eine Qualifikation zum Volksschullehrer bzw. zur Volksschullehrerin erworben oder abgeschlossen werden konnte: 28 Präparandenschulen (davon 2 jüdische), 3 Schullehrerseminare, 11 Lehrerbildungsanstalten (davon 1 jüdische), 28 Lehrerinnenbildungsanstalten (23 klösterliche, 2 private, 1 jüdische, 2 staatliche).

Der sozialdemokratische Ministerpräsident und Kultusminister Hoffmann, der sich die Erneuerung des Volksschulwesens auf die Fahne geschrieben hatte, strebte im Bereich der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung keine umfassende Reform an; er erwirkte lediglich eine Befreiung vom direkten kirchlichen Einfluss sowie die Aufhebung des Internatszwangs an den nach wie vor nach Konfessionen getrennten Ausbildungsstätten. Das vom Reich angestrebte Hochschulstudium für Volksschullehrer lehnte Bayern entschieden ab. Die einzige umfassende Reform im Bereich der Lehrerausbildung in der Zeit der Weimarer Republik war die neue Lehrordnung von 1931.

Literatur

- Jürgen Apel, Die Mädchenerziehung, in: Max Liedtke (Hg.), Handbuch der Geschichte des bayerischen Bildungswesens. Band 4, Regensburg 1997, 13-70.

- Hubert Buchinger, Die Schule in der Zeit der Weimarer Republik, in: Max Liedtke (Hg.), Handbuch der Geschichte des Bayerischen Bildungswesens. Band 3, Bad Heilbrunn 1997, 15-75.

- Lydia Schmidt, Kultusminister Franz Matt (1920-1926), Schul-, Kirchen- und Kunstpolitik in Bayern nach dem Umbruch von 1918 (Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte 126), München 2000.

Quellen

- Hans Reiner, Das Schulwesen in Bayern nach dem Stande vom 1. April 1922, in: Zeitschrift des Bayerischen Statistischen Landesamtes 55 (1923), 221-274; 54 (1924), 43-80.

Weiterführende Recherche

Verwandte Artikel

Lehrer, Schule

Empfohlene Zitierweise

Lydia Großpietsch, Schulwesen (Weimarer Republik), publiziert am 13.11.2006; in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Schulwesen_(Weimarer_Republik) (27.07.2024)