Als eine "rite de passage" (Arnold van Gennep) stellte die Bestattung auch im frühmittelalterlichen Bayern ein zentrales, in ritualisierte Formen gelenktes Ereignis im sozialen Leben dar. Die politische Pluralität und administrative Offenheit der nachantiken Welt führte jedoch zu einer großen regionalen Vielfalt, die auf Basis der Schriftquellen nur bruchstückhaft rekonstruiert werden kann, so wie andere, teils abweichende Aspekte wiederum nur in archäologischen Befunden zu erkennen sind. In der Bestattungskultur wurden in dieser Epoche die innerhalb und außerhalb des römischen Reiches entstandenen antiken Traditionen fort- und zusammengeführt. Damit entstanden die charakteristischen Merkmale der Bestattungsrituale des lateinisch-katholischen Ritus, was das Frühmittelalter zu einer entscheidenden Phase in der Geschichte der europäischen Sepulkralkultur macht. Mit der Anlage von Friedhöfen innerhalb der Siedlungen erfolgte in dieser Epoche die symbolische und physische Eingliederung der Toten in die Welt der Lebenden, so dass im Hochmittelalter die größte Nähe zwischen Lebenden und Toten in der europäischen Geschichte hergestellt worden war. Die Entwicklung im Herzogtum Bayern und im süddeutsch-österreichischen Raum fügt sich in vielfacher Weise in den größeren Trend der europäischen Umwälzungen im Bestattungsbrauch während der ersten Hälfte des Mittelalters ein, der insbesondere durch die allmähliche Durchsetzung des Kirchhofs, die Aufgabe der älteren, reichen Grabbeigabenpraxis am Anfang des Frühmittelalters und das Aufkommen symbolischer Grabbeigaben in der gesellschaftlichen Oberschicht seit dem 11. Jahrhundert gekennzeichnet ist.

Begriffe: Ritual und Bestattung

Fragt man nach Bestattungsritualen, also nach den Handlungen frühmittelalterlicher Menschen im Umfeld der Beisetzung ihrer Verstorbenen, so ergibt sich aus den historischen und archäologischen Quellen ein komplexes Bild. Das liegt nicht zuletzt an der Unschärfe der Begriffe: Weder ist ganz klar, was genau als ein Ritual zu verstehen ist, noch lässt sich die Bestattung als Akt klar ab- und begrenzen. So spielte im Mittelalter bereits die Sorge um den Sterbenden eine zentrale Rolle bei der Vorbereitung auf die Phase nach dem bevorstehenden Tod. Der Waschung und Präparation der Verstorbenen folgte im christlichen Kontext eine Messe für den Toten, wie in Freising bereits 776 bezeugt (Trad. Freising 72a), bevor die eigentliche Beisetzung durchgeführt wurde. Diese wiederum stellte nicht den letzten Akt der Bestattung dar, sondern schloss im Frühmittelalter oftmals eine Entnahme der Grabbeigaben, ab dem Hochmittelalter auch eine spätere Exhumierung mit ein; bei heiligmäßig verehrten Personen konnte diese Jahrzehnte oder Jahrhunderte nach dem Tod erfolgen. So entdeckte man bei einer Graböffnung Ende des 9. Jahrhunderts erstmals Tropfen auf den Gebeinen der hundert Jahre zuvor verstorbenen Heiligen Walburga in Eichstätt, die fortan als Leichenöl gesammelt wurden. Mitunter wurden auch Grabbeigaben im Sinne von Grabmarkern später beigefügt; ein Beispiel bietet die Bleitafel, die Abt Gerhard von Seeon Anfang des 11. Jahrhunderts zu den Gebeinen der in karolingischer Zeit verstorbenen Äbtissin Irmengard in Kloster Frauenchiemsee legte. Versteht man Rituale (nach Gerd Althoff) als eine Handlungsabfolge, die unter bestimmten Umständen in gleicher oder ähnlicher Weise durchgeführt wurde, so lassen sich auch diese Akte der Exhumierung und Graböffnung als integraler Teil der frühmittelalterlichen Bestattungsrituale verstehen. Eine solch lange, Generationen überspannende Dauer des Umgangs mit den physischen Überresten der Toten ist im kulturübergreifenden Vergleich durchaus nicht ungewöhnlich.

Von der Feuer- zur Erdbestattung

Bereits im Laufe der Spätantike kam es in den verschiedenen Regionen des Römischen Reiches zur allmählichen Aufgabe der Kremierung (Verbrennung) zugunsten der Körperbestattung. Die Naherwartung Christi, die unter den frühen Christen eine Beisetzung des Körpers für die Auferstehung sinnvoll erscheinen ließ, ist hierfür nicht alleine verantwortlich; vielmehr hat die jüngere Diskussion in der Archäologie unterstrichen, dass christliche und heidnische Bestattungsrituale nicht klar voneinander getrennt werden können, sondern sich in der Praxis religiöse Grenzen bei der Beisetzung fließend darstellen. Mit der einzigen Ausnahme der Sachsengesetze Karls des Großen (reg. 765-814, ab 800 Kaiser) mit ihrem Verbot der Kremierung, die aber nur für die unterworfenen Sachsen und mit dem Ziel von deren (äußerlich sichtbarer) Christianisierung erfolgte, gab es kein Verbot der Feuerbestattung. Wurde die Verbrennung auch als Makel verstanden, so war sie theologisch doch schon seit Augustinus (354-450) kein Hindernis für die körperliche Auferstehung eines Christen und es gab bekannte Beispiele für prominente Heilige wie Afra von Augsburg, die ihrer Vita zufolge durch Verbrennung bestraft worden waren. Tatsächlich scheint im Mittelalter lediglich die gesellschaftliche Praxis ausreichend bindend gewesen zu sein, um die Körperbestattung allgemein durchzusetzen, da auch Vorgaben in der Kanonistik fehlen, die die Kremierung verbieten. Die Beisetzung erfolgte seit dem Ende der Antike zu überwiegendem Teil als Boden- oder Erdbestattung auf einem Friedhof. Die übliche Ausrichtung christlicher Toter nach Osten ist weder in ihrer ursprünglichen Bedeutung gänzlich geklärt noch grundsätzlich eingehalten oder umgekehrt nur von Christen angewendet worden; sie gehört aber spätestens seit dem Hochmittelalter zu den liturgischen Vorgaben für die christliche Beisetzung.

Grabbeigaben

Stärker als im Falle der Erdbestattung wird im Falle der Grabbeigabensitte der christliche Einfluss deutlich. Obwohl es nach Ausweis archäologischer Funde zu keiner generellen Aufgabe der Beigabensitte in der merowingischen Elite kam, lässt sich in den Schriftquellen doch das hagiographische Ideal einer schlichten Bestattung greifen. Die Vita Gertruds, der 659 verstorbenen Tochter des Hausmeiers Pippins I. (615/25-640), berichtet, dass sich die Heilige nur ein Leichentuch und einen Schleier für ihre Beisetzung erbat: "Sie sagte außerdem, dass Überflüssiges weder den Toten noch den Lebenden helfen könne, wie es auch die Weisen bestätigen." In einem Brief ermahnte ein Jahrhundert später Alkuin die angelsächsische Königin von Northumberland, ihr Leben auf seelischen Gewinn auszurichten, denn fleischliche Genüsse verwesten später nur in der Erde. Das hagiographische Modell der beigabenlosen Bestattung wurde im Frühmittelalter also auch Laien zur Nachahmung empfohlen. Der materielle Aufwand der Bestattungsriten sollte nunmehr einer kirchlichen Organisation für deren Gebetshilfe (Memoria) zukommen und die Schriftquellen betonen vor allem den Gestus der Demut, der sich mit einer solchen Handlung ergab. Dies macht nur Sinn, wenn in der Praxis diese Norm nicht stetig umgesetzt wurde; tatsächlich blieb die Bestattung in standesgemäßer Kleidung in der weltlichen Elite und insbesondere bei Weltgeistlichen üblich. So konnte noch die Vita Bernwards von Hildesheim im frühen 11. Jahrhundert den Bischof rühmen, dass der Heilige am Totenbett Mönch geworden war und sogar auf das eigentlich übliche, kostbare Tuch auf der Bahre demütig verzichtete. Im Laufe des 11. Jahrhunderts kehrten die Grabbeigaben dann jedoch in größerem Ausmaß zurück; für die salischen Grablegen in Speyer wurden Funeralinsignien angefertigt, Bischöfe bestattete man üblicherweise in vollem Ornat. Die beigegebenen Stücke waren jedoch symbolische Insignien des Amtes und als solche üblicherweise von geringem Materialwert oder Altstücke.

Jenseitsvorstellungen

Bereits in der patristischen Literatur wurden die Grundlagen für die frühmittelalterliche Vorstellung von den Toten gelegt. Demnach sollten die Körper der Christen bei der Auferstehung am Jüngsten Tag mit der Seele wiedervereint werden (Tertullian, Augustinus); der Mensch stellte also eine letztlich auch durch den Tod unauflösbare psychosomatische Einheit dar. Daraus folgte umgekehrt die Vorliebe der frühen Christen für die Körperbestattung; doch schon Augustinus machte deutlich, dass das physische Schicksal des Leichnams keinesfalls die Auferstehung verhindern könne. Zugleich betonte er die Bedeutung der Sorge um die Verstorbenen, die sich auch in der sorgfältigen Bestattung und dem Andenken an die Toten spiegele. Deren Seelen teilten sich nach Augustinus in vier Gruppen, von denen die "valde boni" bereits im Himmel und die "valde mali" in der Hölle das Jüngste Gericht erwarteten. In einem Läuterungszustand dazwischen befanden sich die "non valde boni" und die "non valde mali". Bereits im Frühmittelalter konkretisierte sich diese Vorstellung hin zu einem Ort, an dem die Seelen mit Feuer unter Pein gereinigt wurden; erst am Ende des Frühmittelalters fasste man die beiden Gruppen schließlich zusammen und bildete dann auch die Vorstellung eines Fegefeuers endgültig aus. Dieser lange Prozess war zwar erst im 12. Jahrhundert abgeschlossen, doch sind die zugrundeliegenden Vorstellungen schon im Frühmittelalter ausgeformt worden. Die Rituale rund um die Toten zielten auf die Erinnerung bis zur Aufnahme der bislang noch im Läuterungszustand befindlichen Seele im Himmel ab. Diese Sorge um die "Memoria" entwickelt sich insbesondere in den Klöstern des Frühmittelalters: Einerseits zielten sie auf eine Gemeinschaft der Heiligung ihrer Mitglieder, was sich durch die institutionalisierte Fürsprache für die verstorbenen Mitbrüder spiegelt; hierzu wurden Listen mit deren Namen geführt, die auch unter den Klöstern ausgetauscht wurden. Im Umfeld der von Mönchen getragenen christlichen Mission der karolingischen Zeit führte man deshalb Nekrologien und Verbrüderungsbücher ein; eine insulare Handschrift mit einem Kalenderfragment aus dem zweiten Viertel des 8. Jahrhunderts, die wohl in einem bayerischen Kloster (Ilmmünster oder Tegernsee) Verwendung fand, gehört zu den frühesten Nekrologien. Ein prominentes Beispiel dieser Gattung stellt beispielsweise der karolingische "Liber vitae" von St. Peter in Salzburg dar. Zudem lassen sich epigraphische Zeugnisse für diese Praxis greifen (etwa die Altarplatte aus dem Kloster Reichenau). Die schriftkundigen Mönche galten auch für Laien aufgrund ihres strengen Lebenswandels als ideale Fürsprecher bei Gott; reiche Stiftungen an die Klöster wurden so durch Gebetsgedenken abgegolten. Mit der Einführung des Allerseelenfestes unter Abt Odilo von Cluny Anfang des 11. Jahrhunderts wurde von diesem Klosterverband ausgehend die "Memoria" für die Laien am Ende des hier betrachteten Zeitraums nochmals umfangreicher etabliert.

Der Kirchhof und die Verbindung der Lebenden und Toten

Der Jenseitsvorstellung folgend, nahm man an, dass Lebende und Tote wechselseitig auf ihre Fürsprache bei Gott angewiesen seien: Der Heilige bitte für die Lebenden, die Lebenden für die noch nicht zu Gott aufgestiegenen Toten. Diese Verbindung drückte man auch am konkreten Ort der Bestattung aus. Im Jahr 386 erhob Ambrosius von Mailand die Gebeine der Heiligen Gervasius und Protasius; ihre Bestattung unter dem Altar der Kirche von San Ambrogio etablierte den Verbund von Altar und Heiligengrab, der schon im Frühmittelalter verbindlich war: "Die siegreichen Opfer sollen an den Platz gelangen, wo Christus das Opfer ist. Dieser jedoch, der für alle gelitten hat, auf dem Altar, jene unter dem Altar, weil sie durch sein Leiden erlöst sind." Augustinus, Ambrosius und sein Biograph Paulinus sahen – trotz der gegenläufigen kaiserlichen Gesetzgebung – diese Verbindung positiv, die die Bestattung in und um die Kirche zur Folge hatte, denn die Christen wünschten sich eine Bestattung "ad sanctos".

Der dem antiken Grabbrauch diametral entgegengesetzte Versuch, die Toten in die Gemeinschaft der Lebenden einzubeziehen, spielte auch bei der Christianisierung eine Rolle; so errichtete man Kirchenbauten am Ort älterer Reihengräberfelder (bspw. München, Stadtteil Aubing; Kelheim, Stadtteil Staubing), ein Phänomen, das gerade im bayerischen Raum vorkommt und vielleicht auf eine stärkere Kontinuität von Kultplätzen hinweist als etwa im alemannischen Raum (vgl. demgegenüber aber auch parallele Fälle wie in Flonheim bei Alzey). Doch bleiben Funktion und Zeitstellung im einzelnen unsicher. Als der Missionar Wulfram einen Friesenfürsten zur Taufe bewegt hatte, scheiterte die Konversion im letzten Moment, weil der Herzog realisierte, dass seine Seele im christlichen Jenseits dann nicht mit seinen zur Hölle verdammten fürstlichen Vorfahren vereint werden würde.

Die Bestattung "ad sanctos" und die Verbindung von Altar und Reliquien hatte zur Folge, dass im Frühmittelalter die Friedhöfe um die Kirchen herum angelegt wurden; diese Kirchhöfe lagen (anders als in der Antike) in der Siedlung. Auch wenn die Bestattung in der Kirche nach kanonischem Recht (außer für die kirchliche Hierarchie und die Stifter) weitgehend verboten war und man insbesondere in karolingischer Zeit eine strikte Auslegung dieser Vorschrift umsetzen wollte, waren Bestattungen in der Kirche für die geistliche und weltliche Elite auch schon im Frühmittelalter nicht unüblich.

Umgekehrt wurde der Kirchhof von karolingischen Kanonisten aufgewertet und als üblicher Bestattungsort vorgegeben; Umfriedung und Weihe wurden zu seinen markanten Charakteristika. Die frühesten liturgischen Vorgaben für die Weihe stammen allerdings erst aus dem 10. Jahrhundert und noch die Reformpäpste des 11. Jahrhunderts propagierten die Kirchhofsweihe. Mit der Durchsetzung des Kirchhofs entstand auch die Möglichkeit zum Ausschluss von der Bestattung, die die bischöfliche und päpstliche Autorität seit dem Ende des Frühmittelalters steigerte.

Eine indirekte Folge des Kirchhofs bestand aufgrund seiner räumlichen Begrenzung (durch die Weihe, die Umfriedung, die Lage in der Siedlung) darin, dass die Toten bei eintretender Vollbelegung regelhaft exhumiert werden mussten, was schließlich ab dem Hochmittelalter zur Anlage von Karnern (Beinhäusern) führte. Die Grabruhe, die noch frühmittelalterliche Konzile eingeschärft hatten (Auxerre 561/605, Meaux 845/46, auch bei Regino von Prüm), verlor somit am Ende dieser Epoche zunehmend an Bedeutung. Die Exhumierung nach etwa zwei Generationen war nun für die meisten Toten ein gängiger, wenn auch nicht verbindlicher Teil der Bestattungsriten geworden. Die geistliche und weltliche Elite hingegen kennzeichnete sich auch durch einen anders gearteten Bestattungsritus: Deren Verstorbene lagen in der Kirche in einer auf längere Dauer angelegten Grablege. Dauerhafte Grabmarker (Grabplatten, Bleitäfelchen im Grab) standen hier ephemeren Grabmarkern (wie Holzkreuzen) für die einfachere Bevölkerung gegenüber; ein Gegensatz, der sich bis zum 11. Jahrhundert herausbildete und in der Folge als sozialer Distinktionsmarker verschärfte.

Waschung und Einbalsamierung

Die frühmittelalterlichen Schriftquellen zur konkreten Behandlung von Sterbenden und Verstorbenen sind wenig ausführlich. Die auf das Sterben vorbereitende "Ars moriendi"-Literatur ist erst ein Phänomen des Spätmittelalters. Der Personenkreis, der sich um die Toten kümmerte, ist aus den Quellen nicht klar zu erschließen; offenbar variierte er je nach Kontext stark. Medizinisch geschultes Personal scheint erst seit dem Hochmittelalter verstärkt in den Quellen auf. Meist haben wohl Angehörige und – sofern vorhanden – Bedienstete die Sterbebegleitung und Herrichtung für die Bestattung vorgenommen. Die Waschung des Leichnams wird von den Quellen zumindest für die soziale Elite immer wieder, aber letztlich lakonisch hervorgehoben. So sei Einhard zufolge der Leichnam Karls des Großen "dem feierlichen Brauch gemäß gewaschen und bereitet worden". Eine frühe bildliche Darstellung des Leichenwaschens findet sich im Warmundus-Sakramentar aus der Zeit um 1000, doch bleibt auch hier unklar, wie weit diese Praxis verbreitet war und wer genau die dargestellten "lavatores" waren. Interessanterweise sitzt hier der Tote auf einem Stuhl und das Wasser wird mit einer Kelle auf den Leichnam gegossen. Ganz parallel soll die Heilige Hathumoda laut ihrer Vita vom Ende des 9. Jahrhunderts "in sellula" gewaschen worden sein. Die meisten hochmittelalterlichen Quellen implizieren demgegenüber die liegende Position des Toten (entweder im Bett oder – bei Mönchen – auf einem dafür vorgesehenen Steintisch).

Konkrete Quellen für die Leichenwaschung finden sich erst relativ spät und in monastischem Kontext. Die Consuetudines von Cluny im 11. Jahrhundert geben vor, dass der Rang der Waschenden dem Rang des Verstorbenen entspreche. Diese Vorstellung ist auch in älteren Quellen zu greifen, etwa wenn der "Vita quarta" zufolge der gemarterte Leichnam des Bonifatius erst bei der Waschung durch Erzbischof Lull zu bluten aufhörte. Ob andere Elemente des cluniazensischen Bestattungsritus älteren Ursprungs sind, wie dies etwa für die Bettung des sterbenden Mönchs auf ein Bußgewand ("cilicium") und auf ausgestreute Asche angenommen wurde, ist durch die Quellen nicht zu belegen. Allerdings war der Brauch bereits weiter verbreitet, wie die Vita Ulrichs von Augsburg um 990 belegt, der im Sterben auf den mit Weihwasser besprengten und mit einem Aschekreuz versehenen Boden gelegt worden sei.

Die Vorstellung einer Verunreinigung durch die Berührung der Leiche ergab sich aus alttestamentlichen Vorschriften (Num 19,11-16; Lev 21,1-4) und führte zu einer siebentägigen Unreinheit; ab dem 11. Jahrhundert beschränkte man diese jedoch auf die Unfähigkeit von Priestern, die Messe zu lesen, oder von Mönchen, an der Messe teilzunehmen. Dies war eine Folge des frühmittelalterlichen Diskurses um die Prävalenz der inneren gegenüber der äußeren Reinheit, der in Abgrenzung zum Judentum geführt wurde. Jüdische Gemeinden in Europa bestanden auf der raschen Bestattung, die den halachischen Vorschriften folgte. Jüdische Friedhöfe lagen nicht nur aufgrund der Vorgaben der christlichen Mehrheitsgesellschaft, sondern auch in Fortführung jüdisch-antiker Traditionen vor den Mauern der Siedlungen; allerdings ist die genaue Lage der Friedhöfe (wie etwa in Regensburg) auch bei weiter zurückreichenden jüdischen Gemeinden zumeist erst seit dem Hochmittelalter bekannt.

Die Waschung der Toten ließ sich in christlicher Perspektive auf das biblische Vorbild, insbesondere die Herrichtung des Leichnams Christi, zurückführen, das auch die Salbung des Toten und seine Einbindung mit Leinenbinden vorsah. Hieraus entwickelte sich schon in der Spätantike die Tradition, die höherstehenden Mitglieder der christlichen Gemeinschaft einzubalsamieren. Die besonderen Toten der Gesellschaft (hoher Klerus und Adel, potenzielle Heilige) wurden entsprechend auch im Frühmittelalter präpariert; dabei zeigen die Schriftquellen, dass insbesondere Heilige bei ihrer Exhumierung in der Regel erneut einbalsamiert wurden. Ein wesentlicher Einschnitt in der Geschichte der Einbalsamierung trat im 9. Jahrhundert ein, als man begann, den Leichnam nicht nur äußerlich zu behandeln, sondern ihm auch die Eingeweide zu entnehmen; den frühesten schriftlich belegten Fall stellt dabei die Behandlung Karls des Kahlen dar, der in den französischen Alpen starb und in Saint-Denis beigesetzt werden sollte. Für die getrennte Bestattung der Körperteile, die eine Folge dieser Einbalsamierungsmethode seit dem 9. Jahrhundert war, bietet das Eingeweidegrab Ottos III. in St. Ulrich und Afra in Augsburg ein frühes Zeugnis, das bereits in der Chronik des Thietmar von Merseburg zeitgenössisch erwähnt wird.

Wahl des Bestattungsortes

Die Weiterentwicklung der Einbalsamierung in spätkarolingischer Zeit hängt direkt mit dem Wunsch nach der Wahl des Bestattungsortes zusammen. Dieser Wunsch war in Adel und Klerus bereits in ottonischer Zeit weit verbreitet; so drängte etwa Liutprand von Cremona anlässlich einer schweren Erkrankung am byzantinischen Hof, an dem er als kaiserlicher Bote tätig war, auf seine rasche Entlassung, "damit, wenn die Zeit meiner Auflösung kommt, wenigstens meinen Leichnam die Heimaterde aufnimmt". Als der Liudolfinger Herzog Otto I. von Schwaben und Bayern 982 in Lucca starb, überführte man ihn der Ulrichsvita zufolge nach Aschaffenburg. Dabei handelte es sich jedoch um ein Problem der Funktionselite der Gesellschaft, der das Ideal einer im kanonischen Recht vorgegebenen, raschen Bestattung gegenüberstand. So bestimmte die "Admonitio generalis" von 789 in einer häufig wiederholten Formel als einen der wenigen Ausnahmegründe, die es erlaubten, auch am Sonntag eine Fracht zu transportieren, "wenn es dringend erforderlich ist, irgendeinen Leichnam zum Friedhof zu führen". Die Differenz in den Bestattungsritualen zwischen "besonderen" und "normalen" Toten wird hier einmal mehr deutlich; im Frühmittelalter betraf dies vor allem auch die als heiligmäßig verehrten Personen, deren Ruheort oftmals von der sie verehrenden Nachwelt bestimmt wurde. Ihre Gebeine konnten nicht nur zur besseren Zugänglichkeit in Reliquiare erhoben werden, sondern sind oftmals auch in die Fundamente von Kirchenbauten eingelassen worden; Beispiele hierfür bieten die Bischöfe Virgil von Salzburg und Erhard von Regensburg sowie die Äbtissin Irmengard in Frauenchiemsee. Auch hier spielte die Einbalsamierung für den Transport wahrscheinlich eine Rolle, worauf etwa die Vita des Heiligen Wolfgang verweist, der deren Beschreibung zufolge 994 in Pupping verstarb, in seine knapp 200 km entfernte Bischofsstadt Regensburg verbracht und acht Tage im Kloster St. Emmeram aufgebahrt worden sein soll, was eine vorherige Behandlung des Leichnams wahrscheinlich macht.

Spezifika in Bayern

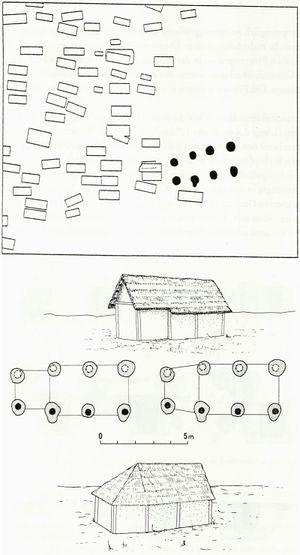

Der grundlegende Wandel von Gräberfeldern außerhalb zu Bestattungsplätzen bzw. Friedhöfen innerhalb der Siedlungen, also die physische Eingliederung der Toten in die Welt der Lebenden, setzte in Südbayern bereits im späten 7. Jahrhundert ein. Demgegenüber werden in Nordostbayern die außerhalb der Siedlungen gelegenen Gräberfelder deutlich länger beibehalten. Mögliche Ursachen hierfür - spätere Christianisierung oder slawischer Einfluss - bleiben derzeit unklar.

Als weitere Spezifika der bayerischen Entwicklung sind neben der spätmittelalterlichen Ausbildung regionaler Bautraditionen wie der Karner die vergleichsweise frühe päpstliche Einwirkung auf den Reliquienkult und die regionale Heiligenverehrung zu nennen, wie sie sich insbesondere im Kanonisationsverfahren für den Heiligen Wolfgang ausdrückt (Besuch Papst Leos IX. in Regensburg im Oktober 1052).

Literatur

- Arnold Angenendt, Heilige und Reliquien. Die Geschichte ihres Kultes vom frühen Christentum bis zur Gegenwart, Hamburg 2. Auflage 2007.

- Gabrielle Archetti/Miljenko Jurković, Living and Dying in the Cloister. Monastic Life from the 5th to the 11th century, 2 Bände, Hortus Artium Medievalium 23 (2017).

- Ines Beilke-Voigt/Felix Biermann (Hg.), Glaube – Aberglaube – Tod. Vom Umgang mit dem Tod von der Frühgeschichte bis zur Neuzeit. Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift 50/1-2 (2009).

- Sebastian Brather, Ethnische Interpretationen in der frühgeschichtlichen Archäologie. Geschichte, Grundlagen und Alternativen (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 42), Berlin/New York 2004.

- Carolin Walker Bynum, The Resurrection of the Body in Western Christianity, 200-1336, New York 1995.

- Hermann Dannheimer, Das baiuwarische Reihengräberfeld von Aubing, Stadt München (Monographien der Prähistorischen Staatssammlung München 1), 2 Bände, Stuttgart 1998.

- Peter Dinzelbacher, Religiosität und Mentalität des Mittelalters, Klagenfurt/Wien 2003.

- Bonnie Effros, Caring for Body and Soul. Burial and the Afterlife in the Merovingian World, University Park/Pennsylvania 2002.

- Jan Gerchow, Die Gedenküberlieferung der Angelsachsen. Mit einem Katalog der libri vitae und Necrologien (Arbeiten zur Frühmittelalterforschung 20), Berlin/New York 1988.

- Ernst Gierlich, Die Grabstätten der rheinischen Bischöfe vor 1200 (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 65), Mainz 1990.

- Achim Thomas Hack, Alter, Krankheit, Tod und Herrschaft im frühen Mittelalter. Das Beispiel der Karolinger (Monographien zur Geschichte des Mittelalters 56), Stuttgart 2009.

- Bernhard Kötting, Der frühchristliche Reliquienkult und die Bestattung im Kirchengebäude (Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen. Geisteswissenschaften 123), Köln/Opladen 1965.

- Michel Lauwers, La naissance du cimetière. Lieux sacrés et terre des morts dans l'Occident médiéval (Collection historique), Paris 2005.

- Jacques Le Goff, Die Geburt des Fegefeuers, Stuttgart 1984.

- Rosamond McKitterick, Geschichte und Gedächtnis im frühmittelalterlichen Bayern: Virgil, Arn und der Liber Vitae von St. Peter zu Salzburg, in: Meta Niederkorn-Bruck/Anton Scharer (Hg.), Erzbischof Arn von Salzburg (Veröffentlichungen des IfÖG 40), Wien 2004, 68-80.

- Otto Gerhard Oexle, Memoria als Kultur (Veröffentlichungen des Max-Plank-Instituts für Geschichte 121), Göttingen 1995.

- Dominic Olariu, La genèse de la représentation ressemblante de l'homme. Reconsidérations du portrait à partir du XIIIe siècle, Bern u.a. 2013.

- Bernd Päffgen, Die Speyerer Bischofsgräber und ihre vergleichende Einordnung. Eine archäologische Studie zu Bischofsgräbern in Deutschland von den frühchristlichen Anfängen bis zum Ende des Ancien Régime (Studia archaeologiae medii aevi 1), Friedberg 2010.

- Frederick S. Paxton, Christianizing Death. The Creation of a Ritual Process in Early Medieval Europe, Ithaca/London 1990.

- Frederick S. Paxton, The Death Ritual at Cluny in the Central Middle Ages, Turnhout 2013.

- Romedio Schmitz-Esser, Der Leichnam im Mittelalter. Einbalsamierung, Verbrennung und die kulturelle Konstruktion des toten Körpers, Ostfildern 2. Auflage 2016.

- Sebastian Scholz, Das Grab in der Kirche – zu seinen theologischen und rechtlichen Hintergründen in Spätantike und Frühmittelalter, in: ZRG Kan. Abt. 84 (1998), 270-306.

- Cécile Treffort, L'église carolingienne et la mort. Christianisme, rites funéraires et pratiques commémoratives (Collection d'histoire et d'archéologie médiévale 3), Lyon 1996.

- Stephanie Zintl, Frühmittelalterliche Grabräuber? Wiedergeöffnete Gräber der Merowingerzeit, Diss. Freiburg im Breisgau 2012.

Quellen

- Antiquiores consuetudines Cluniacensis monasterii collectore Udalrico monacho Benedictino, in: PL 149, 635-778, hier 773.

- Ambrosius von Mailand, Epistularum liber decimus. Epistulae extra collectionem gesta concili Aquileiensis (CSEL 82/3), hg. von Michaela Zelzer, Wien 1982, hier 134 (77,13).

- Gerhard von Augsburg, Vita sancti Uodalrici. Die älteste Lebensbeschreibung des heiligen Ulrich (Editiones Heidelbergenses 24), hg. von Walter Berschin und Angelika Häse, Heidelberg 1993, hier 290 und 302-331.

- Liudprandi legatio ad imperatorem Constantinopolitanum Nicephorum Phocam, in: Quellen zur Geschichte der sächsischen Kaiserzeit (AQ 8), hg. und übersetzt von Albert Bauer und Reinhold Rau, Darmstadt 2002, 524-589, hier 536.

- Notae necrologicae Ilmmünstrenses, in: MGH Necr. 3, hg. von Franz Ludwig Baumann, Berlin 1905, 103f.

- Regino von Prüm, Libro duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis. Das Sendhandbuch des Regino von Prüm (AQ 42), hg. und übersetzt von Wilfried Hartmann, Darmstadt 2004.

- Thangmar (?), Leben des hl. Bernward, Bischfs von Hildesheim, in: Lebensbeschreibugnen einiger Bischöfe des 10.-12. Jahrhunderts (AQ 22), übers. von Hatto Kallfelz, Darmstadt 1986, 263-361, hier 356-358.

- Thietmar von Merseburg, Chronicon (MGH SS rer. Germ, N.S. 9), hg. von Robert Holtzmann, Berlin 1935, 190f.

- Die Traditionen des Hochstifts Freising Bd. 1, bearb. v. Theodor Bitterauf (Quellen und Erörterungen NF 4), München 1905.

- Wolfram von Herrieden, Excerptae ex „Miraculis S. Waldburgis“, in: Quellen zur Geschichte der Diözese Eichstätt. 1. Band: Biographien der Gründungszeit (Eichstätter Studien, N.F. 19), hg. von Andreas Bauch, Regensburg 2. Auflage 1984, 247-275, hier 266f.

Weiterführende Recherche

Verwandte Artikel

- Bestattungsformen in Bayern (Frühmittelalter)

- Bestattungsrituale (Frühmittelalter/archäologisch)

- Reihengräber

Hier alternative Titel für die Suchfunktion eintragen!

Empfohlene Zitierweise

Romedio Schmitz-Esser, Bestattungsrituale (Frühmittelalter/historisch), publiziert am 12.03.2020; in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Bestattungsrituale_(Frühmittelalter/historisch)> (05.02.2026)