Texte, die Ermahnungen an einen Herrscher formulieren. Fürstenspiegel gab es seit der Karolingerzeit. Ihre Blütezeit erlebte die Gattung im Hoch- und Spätmittelalter. Sie findet sich aber auch in veränderter Form bis zur Epochenschwelle um 1800. Im Raum des heutigen Bayern wurde die in ganz Europa verbreitete und entstandene Fürstenspiegelliteratur rezipiert. Erst ab dem 15. Jahrhundert und dann in der ganzen Frühen Neuzeit entstanden auch im heutigen Bayern Fürstenspiegel.

Allgemeine Definition

Fürstenspiegel sind Texte, die Ermahnungen an einen Herrscher formulieren. Entweder kann der Adressat individuell benannt sein oder das Werk richtet sich allgemein an meist weltliche Herrscher. Es gibt fließende Übergänge zwischen beiden Formen, insofern vorangestellte Widmungen nicht stets eine Beauftragung, nicht einmal eine Rezeption voraussetzen, sondern Verbundenheit, Wunsch nach Anerkennung oder Aufwertung des Werkes ausdrücken können.

Die Ermahnung zielt auf eine moralische Regulierung des Verhaltens des Herrschers, das meist auch religiös begründet wird, darüber hinaus auch das richtige Handeln zum Erreichen politischer Ziele behandelt. Die Texte bieten außerdem Erörterungen zur religiösen, politischen und ethischen Legitimität des herrscherlichen Amtes und beinhalten Reflexionen einer politischen Theorie, die vornehmlich normativ argumentiert, weniger deskriptiv darstellt. Im Spannungsfeld von Moralität und politischer Opportunität entstehen Texte, die eine breite Palette von Themen anbieten: Präsentation eines Ideals, Mahnung zum rechten Verhalten, Warnung vor schlechtem Tun, das zur Tyrannei führen würde, Vorbereitung auf herrscherliches Handeln, Legitimität des Herrschers, Ziele seiner Aufgaben. Die meisten Fürstenspiegel beziehen sich auf das Königtum; viele von ihnen nennen seine Formung explizit als Ziel. Ohne im eigentlichen Sinne einer spezifischen literarischen Gattung anzugehören, sind Fürstenspiegel in Mahnschreiben, Traktaten, Standespredigten, Polemiken oder Testamenten enthalten.

Die Texte nehmen Themen der antiken Literatur (Seneca, Somnium Scipionis u. a.) auf. Im okzidentalen Europa sind sie allgemein verbreitet, ohne eine regionale Spezifik anzunehmen, so dass eine Ausformung innerhalb des heutigen Bayern nicht festzustellen ist. In diesem Raum wurden vielmehr bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts Fürstenspiegel nicht verfasst, wohl aber durch Handschriften Kenntnisse dieser Texte vermittelt.

Tugendethik in den karolingischen Fürstenspiegeln

Voraussetzung zur Entstehung der Fürstenspiegel im frühen und hohen Mittelalter war eine Verchristlichung des Königtums, wie es im Zeremoniell der Krönung und der Salbung des Königs und in der Berufung auf göttliche Gnade als Ursprung der Königsgewalt zum Ausdruck kam. Der Übergang von der merowingischen zur karolingischen Dynastie war durch die Entscheidung Papst Zacharias (reg. 741-752) 751 legitimiert, der verfügte, es sei gerechtfertigt, dass derjenige König genannt werde, der tatsächlich die Macht besitze. Damit war nicht nur ein Konnex zwischen Königtum und Papsttum grundgelegt, sondern auch die Auffassung, dass der König eine religiöse und sogar kirchliche Funktion ausübe, weswegen er sich aber auch an den Anforderungen dieser Funktion messen lassen musste.

Das Herrscherideal war dabei weniger theokratisch als ekklesiologisch eingebunden konzipiert. Die Autoren, die im 9. Jahrhundert Fürstenspiegel und Mahnungen an die Könige schrieben – Smaragd von St. Mihiel (gest. um 830), Jonas von Orléans (gest. 843), Wala von Corbie (gest. 836) und vor allem Hinkmar von Reims (gest. 882) – suchten den Einfluss der Kirche auf die weltliche Herrschaft zu begründen. Anleitung durch Geistliche sei Voraussetzung für eine gute Herrschaftsausübung und verhindere das Abgleiten in Tyrannei. Zugleich ging es darum, den Zugriff weltlicher Macht auf kirchliche Institutionen abzuwehren. Konzipiert war eine Tugendethik, die konkrete Anforderungen an das Verhalten des Königs richtete. In katalogartiger Aufreihung wurden die Pflichten vorgestellt. Im eigentlichen Sinne wurde nicht politisch argumentiert. Die moralischen und religiösen Gebote, die die Könige zu befolgen hatten, unterschieden sich nicht grundlegend von denen, die jeder Christ zu erfüllen hatte, waren aber den Herrschern insofern vornehmlich aufgetragen, als sie als Vorbilder agieren sollten. Das Ziel, das in der Erlangung der ewigen Glückseligkeit beruhe, habe das Handeln der Herrscher zu leiten.

Deutungen des Herrscheramtes im hohen Mittelalter

Mahnungen an die Könige zu richten, wurde zu einer Aufgabe, der sich Geistliche unterzogen, die zugleich Konzepte der politischen Herrschaft formulierten. Damit verband sich die Möglichkeit der Kritik, die in einzelnen Fällen den Fürsten nicht einmal mehr die Möglichkeit der Umkehr beließ, sie vielmehr als Werkzeuge des Bösen, ja des Antichristen vorstellen konnte. Begnügte sich Atto von Vercelli (gest. 960/961) im 10. Jahrhundert noch mit einer Verurteilung individuellen Versagens der von ihm als Tyrannen bezeichneten Herrscher, so wurde seit dem 11. Jahrhundert - vornehmlich im Zuge des Investiturstreites - die Position des Herrschers kritisch überprüft und die Trennung von weltlicher und kirchlicher Kompetenz debattiert. Die Analyse griff damit über eine Bewertung individuellen Handelns hinaus und suchte eine Deutung des Königtums zu gewinnen. Die Erörterungen wurden von einer Vorstellung getragen, welche die Christenheit in drei Stände untergliedert sah: die der Betenden, der Kämpfenden und der Arbeitenden. Die Könige - als Teil und als Anführer der zweiten Gruppe - hatten spezifische Aufgaben zu erfüllen, die sie sowohl in Opposition als auch in Kooperation mit den Geistlichen brachte. Die divergenten Aussagen – teils gegen, teils für die Könige argumentierend – stimmten insofern überein, als es stets um eine Ordnung ging, die wiederherzustellen oder zu bewahren den Königen aufgetragen war. Nicht mehr nur persönliche Vortrefflichkeit, sondern soziale Konfiguration wurde thematisiert. Damit einher ging eine Interpretation, die den Herrschern eine Rolle in der Heilsgeschichte zuwies: sei es negativ als Adepten des Antichristen (so etwa Rupert von Deutz [1075/76-1129] und Gerhoch von Reichersberg [1092/93-1169]), sei es als Promotoren der Pläne Gottes (so in der Chronik von Otto von Freising [um 1112-1158]).

Die Anfänge einer rational argumentierenden Philosophie, die der Scholastik, erweiterte die Themenstellung. Johannes von Salisbury (um 1115-1180) beschrieb in seinem Werk "Policraticus" die durch die Natur notwendige und deswegen vernünftige Verfassung im menschlichen Zusammenleben. Vermittelt war dieser Gedanke durch den Vergleich des Gesellschaftsverbandes mit dem Körper, was hier nicht nur als Allegorie, sondern als Argument aufzufassen ist. Die politische Ordnung sei unmittelbar von Gott eingerichtet. Sie gewinnt damit Unabhängigkeit von der kirchlichen Hierarchie. Das Konzept zieht aber hohe Anforderungen an den König nach sich, denn er wird als Garant des guten Zusammenspiels der Teile des Organismus vorgestellt. Insofern er diese Aufgabe nicht erfüllen will, vielmehr einzig auf seinen persönlichen Vorteil bedacht ist, gilt der König als Tyrann. Ihn zu stürzen, gar zu töten, scheint Johannes von Salisbury durchaus in Erwägung zu ziehen.

Die Ethik des allgemeinen Wohls seit dem 13. Jahrhundert

Das Nachdenken über das politische Handeln wurde durch die lateinische Übersetzung des Werkes von Aristoteles (384 v. Chr.-322 v. Chr.) zur Ethik und zur Politik in der Mitte des 13. Jahrhunderts entscheidend beflügelt. Verbunden war dies mit der schon zuvor sich in den Vordergrund drängenden Vorstellung, dass der König das allgemeine Wohl zu befördern habe. Die Entstehung eines neuen Typs von Fürstenspiegel war eine Antwort auf eine politische Frage und eine Reaktion auf ein politisches Dilemma. Im 13. Jahrhundert musste eine Lösung gefunden werden, wie Herrschaftsabfolge durch leibliche Nachkommenschaft mit dem Wohl der "res publica", also eines von der Person des Herrschers und seines Hofes abgesonderten politischen Verbandes, vereinbart werden konnte. Das Thema wurde virulent, weil die Königsherrschaft und insbesondere die leibliche Herrschernachfolge vereinzelt prinzipiell in Frage gestellt wurden. Veränderungen bereits seit dem 11. Jahrhundert schlugen eine Bresche in die Konzeption eines Königsheils, dessen Garantie in der dynastischen Kontinuität begründet war. Den politischen Verband zu leiten, erfordere andere Gesetze als die in der Familie gültigen. Die Legitimität des Königs beruhte von nun an immer mehr auf seinen Leistungen. Der Nutzen, den er erbrachte, wurde gewertet. Ein nüchternes Maßnehmen an der Amtsaufgabe wurde möglich. Die sakrale und charismatische Würde des Königtums wurde zwar damit nicht überflüssig, sie verlangte aber nach einer zusätzlichen Rechtfertigung.

Wenn die Herrschaft eines Einzigen als die beste Form der Regierung und zugleich die eines Tyrannen als die schlechteste verurteilt wurde, war ein Dilemma heraufbeschworen - so insbesondere bei Thomas von Aquin (um 1225-1274) in seiner Schrift "De regno". Das Dilemma suchte er durch den Verweis auf die Beratung weiser Männer und implizit wohl auch auf seinen eigenen Text zu lösen. Indem Thomas die politische Theorie von Aristoteles anwandte, gewann die gesellige und politische Vereinigung der Menschen eine anthropologische Grundlegung. Das Ziel, das in der Verwirklichung eines guten Lebens besteht, war nicht mehr religiös begründet. Die innerweltliche Rationalität erforderte eine Ethik, die das allgemeine Wohl verwirklichen sollte. Inwieweit dies auch in einer Erbmonarchie gelingen könne, suchte Aegidius Romanus (gest. 1316) zu lösen, indem er - mehr als andere Autoren - die vorbereitende Erziehung des künftigen Herrschers als Garantie ansah, dass der beste Mensch, den er sogar als halben Gott bezeichnete, Herrschaft ausübe. Ein pädagogisches Konzept sollte also ein politisches Problem lösen. Die Erziehungslehre stand derart im Vordergrund, dass das Werk auch unabhängig von einem Gebrauch an den Herrscherhöfen als allgemein gültige pädagogische Handreichung in herrschaftsfernen Haushalten geeignet erschien, was die bedeutende handschriftliche Verbreitung – auch in Bayern - und die Übersetzung des lateinischen Originals in viele Volkssprachen – auch ins Deutsche – seit dem Beginn des 14. Jahrhunderts erklärt. Auch andere Fürstenspiegel seit dem ausgehenden 13. Jahrhundert (u. a. Guibert von Tournai [gest. 1284], Vinzenz von Beauvais [gest. ca. 1264], Engelbert von Admont [gest. 1331]) stellten ein pädagogisches Programm vor, wobei hier ein Erlernen von Tugenden im Vordergrund stand und weniger – wie bei Aegidius – die Vorbereitung zur Handhabung politischer Institutionen. Stets aber war ein Konzept entfaltet, das die immanent weltlichen Ziele und Verfahren politischer Organisation begründete und eine religiöse Grundlegung entbehrlich machte.

Ebenfalls zur Belehrung der Fürsten vorgesehen war die große Fülle von Chroniken und Viten. Es ging um die Darstellung von Vorbildern und nachahmenswerten Verhaltensmustern. Otto von Freising suchte ein Modell der Vortrefflichkeit anzubieten, die sich in der Person von Kaiser Friedrich I. (reg. 1152-1190) verwirklicht habe. Aber selbst wenn diese Textarten auch explizite Belehrungen an die Herrscher aufnahmen, so unterschieden sie sich doch deutlich von dem Genre der Fürstenspiegel, auch wenn sie mitunter gleiche Absichten verfolgten.

In der reichen Literatur zu Ständelehren, Ständepredigten, Beichtspiegeln und Mahnschreiben entfaltete sich seit dem 13. Jahrhundert eine auf einzelne soziale Situationen und Funktionen differenzierte Soziallehre. Auch die Predigten des Berthold von Regensburg (gest. 1272) in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts boten solche Ständelehren, in denen auch die Tätigkeit von Fürsten und Königen gedeutet, an religiöse Pflichten angebunden und Erwägungen der Nützlichkeit für die jeweiligen Untertanen geboten wurden. Geistliche Prälaten waren in gleicher Weise Adressaten dieser ständeparänetischen Literatur. Das Mahnschreiben an den Würzburger Bischof Gerhard von Schwarzburg (reg. 1372-1400) ist in den Kontext dieser Texte zu stellen.

-

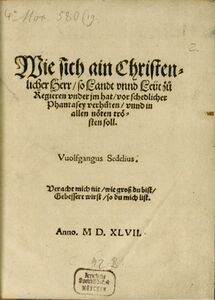

Titelblatt des von Wolfgang Seidel verfassten Fürstenspiegels "Wie sich ain Christenlicher Herr, so Landt vnnd Leüt zu Regieren vnder jm hat, vor schedlicher Phantasey verhüten, vnnd in allen nöten trösten soll", Augsburg 1547. (Bayerische Staatsbibliothek)

-

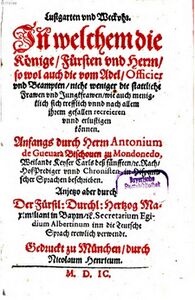

Titelblatt des Fürstenspiegels von Antonio de Guevara in der Übersetzung von Ägidius Albertinus. Ädigius Albertinus, Lustgarten vnd Weckvhr. 1. Band, München 1599. (Bayerische Staatsbibliothek)

Macht und Ethik am Ende des Mittelalters

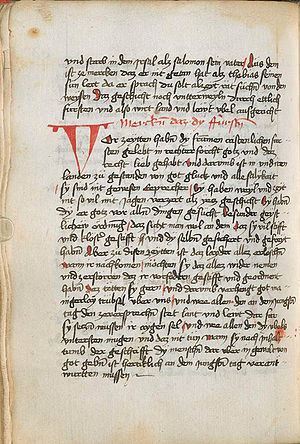

Die Frage, ob politisches Handeln eine eigene Moral benötige, die unterschieden sei von einer allgemeinen Moral, hat am Ende des 13. Jahrhunderts Petrus von Auvergne (gest. 1304) gestellt. Auch in den Herrschertestamenten, die vermehrt seit dieser Zeit nicht mehr nur Verfügungen über das hinterlassene Erbe, sondern auch Anweisungen an den Nachfolger enthielten, wurde die Spannung zwischen ethischer Optimierung und politischer Machtsteigerung zur Belastungsprobe eines guten Herrschers. Wegen der Kompliziertheit der Aufgabe und der moralischen Konsequenzen des Handelns bedurfte es der Anleitung. Humanistische Gelehrsamkeit schöpfte aus antiken Texten. Paränese verband sich nicht selten mit Panägyrik, wie bei Enea Silvio Piccolomini (1405-1464, reg. als Papst Pius II. 1458-1464) in seinem Traktat für Herzog Sigismund von Tirol (reg. 1446-1490). Johann von Indersdorf (1382-1470), Propst des gleichnamigen bayerischen Augustiner-Chorherrenstifts und Beichtvater Herzog Albrechts III. (reg. 1438-1460), suchte hingegen durch die Sammlung ethischer Mahnschriften, u. a. des aus dem Arabischen stammenden Kompilats Secretum Secretorum, Exempla des vorbildlichen Verhaltens herauszustellen, das durchaus in kritischer Haltung gegenüber dem Herrscher zum rechten Verhalten aufforderte und stark seelsorgerisch intendiert war. Er entwarf ein Porträt des christlichen Fürsten, das sich indes weniger durch politisches Handeln als durch Frömmigkeitsübungen und durch Unterstützung der Kirchen auszeichnete. Eine weite handschriftliche Verbreitung des Textes auch über das Herzogtum Bayern hinaus fand die Nutzanwendung, die auch außerhalb der Herrscherhöfe aus der Schrift entnommen werden sollte und einer allgemeinen christlichen Unterweisung diente.

Erst am Ende des Mittelalters kam es zu einer Ablösung der politischen Opportunität von moralischen Erwägungen. In den Anweisungen, die der französische König Ludwig XI. kurz vor seinem Tod 1483 an seinen Nachfolger hinterließ ("Rosier des guerres"), stand allein die Erweiterung der Macht; die Belehrungen, wie sie zu erreichen sei, waren eingebettet in eine nicht hinterfragte Legitimität des königlichen Amtes. Theoretisch vollendet wurde aber die Emanzipation des Politischen erst durch Niccolo di Macchiavelli (1469-1527), der in seinem Werk "Il principe" eine Erklärung bot, wie Notwendigkeiten des menschlichen Zusammenlebens politische Handlungen erfordern, welche auf die Herrschaftsstabilisierung und –erweiterung zielen. Damit waren aber Erörterungen über die moralischen Erfordernisse, die der Herrscher erfüllen müsse, nicht obsolet geworden. Erasmus von Rotterdam (ca. 1469-1536) und nach ihm andere haben den Diskurs weitergeführt, der indes - weil nunmehr die Distanz zwischen tatsächlich Bestehendem und gewolltem Ideal nicht mehr zu negieren war - in utopische Entwürfe zu einem Idealherrscher mündete. Damit war auch eine unmittelbare Nutzenanwendung schwieriger geworden, so dass Fürstenspiegel einen gelehrt-literarischen Charakter annahmen. Häufig ging damit eine Distanzierung vom Hof einher. Dies minderte aber nicht notwendigerweise die Rezeption der Texte. Sie waren vielmehr eingebettet in einen humanistischen Diskurs, der Vortrefflichkeit, beste Staatsverfassung und moralische Besserung thematisierte. Die Beliebigkeit der Sujets sprengte letztlich den Textkorpus des Fürstenspiegels und bereitete den Boden für eine frühneuzeitliche politische Reflexion, die weniger auf die Person, als auf die Institution zielte, wie dies u. a. Jean Bodin (1529/30-1596) in seinem Werk "De la république" leistete.

Das Genre des Fürstenspiegels wurde gleichwohl weitergeführt. Die Texte lösten sich indes zunehmend von einer politiktheoretischen Erörterung und konzentrierten sich auf psychologisierende und moralisierende Ermahnungen.

Konfessionalisierung und Territorialisierung von Herrschaft

Der kräftige Schub politik-theoretischer sowie ethisch-paränetischer Literatur in Deutschland seit der Wende zum 16. Jahrhundert, der durch die Verteidigung der jeweiligen christlichen Konfession, durch die Perfektionierungsversuche von Landesherrschaften und die Etablierung von Literaten an den deutschen Herrscherhöfen bedingt war, erfasste auch die Herrscherhäuser der Wittelsbacher und das Gebiet Bayerns. Dieser Raum erwies sich als ein günstiger Nährboden für die Entstehung von Fürstenspiegeln. Damit gewann Bayern Anschluss an eine europäische Entwicklung, die Jahrhunderte zuvor eingesetzt hatte.

Ähnlich wie bei Jakob Wimpfeling (1450-1528), der 1498 für den pfälzischen Wittelsbacher Philipp den Aufrichtigen (reg. 1476-1508) das Mahnschreiben "Agatharchia" verfasste und dabei sowohl Proben seiner Gelehrsamkeit als auch die Pflichten des Herrscheramtes ausbreitete, kam es zu einer Rückbindung von Autoren an die Herrscherhöfe, in deren Dienst sie sich stellten oder sich dazu anboten. Ein weiterer herausragender Vertreter dieser fürstennahen Autoren war Wolfgang Seidel (1492-1562), Benediktiner in Tegernsee und herzoglicher Hofprediger in München. Er verfasste ca. 1547 einen Fürstenspiegel, der die literarische Gattung der Trostschrift aufnahm, sie aber mit politischen und religionspolitischen Ratschlägen kombinierte. Die Schrift beginnt mit Darlegungen zur körperlichen und psychischen Gesundheit des Herrschers, die als Voraussetzungen des Wohles des gesamten Staates angesehen werden. Die medizinische Argumentation mündet in eine Institutionenlehre, die in der Mitarbeit und in der Beratung der Hofleute, aber auch der Vertreter der Landstände das geeignete Mittel sieht, um die individuellen Mängel des Herrschers zu kompensieren. Die Kooperation mit den Beherrschten, die die Schrift anmahnt, schließt exzessive Besteuerung aus, verlangt vielmehr Sparsamkeit und enge Kontrolle der Beamten durch den Herrscher. Der sich entfaltende Steuerstaat brachte Probleme hervor, für die zwar durchaus im Rückgriff auf die Tradition durch das Zitieren von Bibel und antiken Autoren Lösungen angeboten wurden, die aber durch eine konkrete Beschreibung der Finanzwirtschaft ergänzt werden mussten. In erster Linie aber ging es Seidel um die Sicherung der katholischen Konfession, zu deren Schutz er den bayerischen Herzog ermahnte. Der Brief Herzog Wilhelms V. von Bayern (reg. 1579-1597) an Erzherzog Ferdinand von Österreich (reg. als Herzog von Tirol 1564-1595) aus dem Jahre 1593 lässt sich insofern in die Gattung der Fürstenspiegel einordnen, als auch hier Regeln der persönlichen Lebensführung gegeben werden, die die Verteidigung der – diesmal katholischen – Konfession verlangen, wozu die Hinzuziehung von Theologen für die Planung des Politischen erforderlich sei. Ansonsten sieht der Brief in der geschickten Auswahl von Hofleuten und Beamten die Voraussetzung für die angestrebte Machtkonzentration in der Person des Herrschers.

In Bayern wurden Texte rezipiert, die andernorts einer Fürstenbelehrung dienten. Aegidius Albertinus (1560-1620) übertrug in einem 1599 gedruckten Buch den Text, den der Spanier Antonio de Guevara (gest. 1545) unter dem Titel "Relox de principes" 1529 veröffentlicht hatte, ins Deutsche - nicht ohne Änderungen und vor allem Auslassungen vorzunehmen. Der Titel "Lustgarten und Weckuhr" verhieß eine Mahnschrift. Das Buch war dem Herzog von Bayern, Maximilian I. (reg. 1598-1651), gewidmet. Die Belehrung gewinnt in dem deutschen Text an Vorrang gegenüber den politischen Erörterungen und der Ausbreitung historischer Beispiele, wie sie im spanischen Original angeboten worden waren. Weil der deutsche Text keine Kritik an der politischen Praxis enthält, gewinnt er zwar Anschlussfähigkeit an den Herrscherhof, verliert aber an praktischer Umsetzbarkeit. Das Bild des idealen Herrschers ist fixiert und bietet wenig Anregungen für Strategien zur Veränderung des Verhaltens. Anders als das Original werden nicht in erster Linie Sentenzen vorgestellt, die Herrschertugenden resümieren und durch kleine, eingeschobene Erzählungen exemplarisch vorstellen; vielmehr geht es um die Benennung von Normen. Die Verbindung zum Thema "Uhr" und die Organisation der Zeit dienen der Strukturierung der Texte und zugleich der Ordnung des herrscherlichen Handelns und zeigen die durch den Gebrauch der mechanischen Uhren erhöhten Anforderungen an Disziplin auch für den Herrscher.

Herzog Maximilian selbst griff zur Feder, freilich nicht ohne die Hilfe seines Beichtvaters, des Jesuiten Johann Vervaux (1586-1661). Die Schrift "Monita paterna", 1639 verfasst, sollte seinem Sohn und Nachfolger Ferdinand Maria (reg. 1651-1679) Anleitung geben. Eine weitere Schrift von Maximilian, elf Jahre später an den österreichischen Erzherzog Ferdinand gerichtet, griff die zuvor behandelten Themen - freilich unter einem anderen Gliederungsschema - wieder auf. In beiden Texten geht es um die Vermittlung eines Kanons von Pflichten, die der neue Herrscher zu erfüllen habe. Vordringlich ist die Verteidigung der katholischen Religion und daraus abgeleitet die Unterstützung des katholischen Klerus. Mögen die Ziele des vom Fürsten zu erreichenden allgemeinen Wohls noch so hoch sein, so entbindet es nicht von der Beachtung des Rechts, sowohl des Naturrechts als auch des Reichsrechts. Die religiöse und juristische Einbettung beider Texte war das Ergebnis herrscherlicher Handlungen, die von Beginn des Dreißigjährigen Krieges 1618 an auf die Beachtung legitim erachteter Zustände für Kirche und Reich fokussierten, also nicht allein opportunistischer Nutzenoptimierung verhaftet zu sein vorgaben. Die Anforderungen an den persönlichen Lebensstil sind streng und verlangen auch Abstriche an Luxus, so dass Ressourcen für militärische Operationen bereitstehen und Kredit und Verpfändungen vermieden werden können. Die legalistische Grundtendenz ist indes kein Hindernis für eine vorgeschlagene weitgehende Entmachtung der Landstände, die der effektiven Machtentfaltung entgegenstehen, welche zur Verteidigung der guten Ordnung im Reich notwendig sei.

Anscheinend war der Hof Maximilians ein Nährboden für Werke der Fürstenbelehrung. Der vom spanischen König nach Deutschland entsandte, zwischen 1633 und 1640 in München tätige und in den Friedensverhandlungen in Osnabrück engagierte Botschafter Saavedra Fajardo (1584-1648) verfasste während seines Aufenthaltes in Deutschland einen Fürstenspiegel, dessen Sprache und Rezeption indes der spanischen politischen Kultur verhaftet sind.

Auch auf evangelischer Seite diente das Genre der Fürstenspiegel der konfessionellen Polemik. Thomas Rorer (1542-1580) aus Ingolstadt vertrat im Dienst des Hofes von Pfalz-Neuburg die Anliegen der Lutheraner. In seinem 1566 verfassten Fürstenspiegel wies er konfessionell gegnerische Ansprüche (insbesondere des Papstes und des Trienter Konzils) polemisch zurück. Weiteres Anliegen war die Einübung des Herrschers in die devotionale Kenntnis und Praxis, so dass der Text sich dem Genre des Katechismus annähert. Gleichwohl enthält er auch politische Ratschläge, wiederum vor allem in Finanzangelegenheiten. Die Lehren des Pfalzgrafen Ludwigs VI. (reg. 1576-1583) für seinen Sohn von 1582 zielen indes fast ausschließlich auf Frömmigkeit und Mäßigung. Weniger als Verteidiger des Protestantismus als vielmehr als Vermittler von Regierungswissen trat Georg Engelhard von Löhneyß (1552-1622) aus der Oberpfalz auf, der 1575 in die Dienste des sächsischen Kurfürsten August (reg. 1553-1586) und später in die des Herzogs von Braunschweig trat und einen Fürstenspiegel verfasste.

Der konfessionelle Gegensatz durchtränkte die Fürstenspiegel, die deswegen als Medium differenzierter politischer Reflexion und als begründete Kritik an der zeitgenössischen Praxis weitgehend ausfielen, diese vielmehr sich in anderen Gattungen - wie Traktat, Brief oder utopischer Entwurf - entfaltete. Gleichzeitig erfolgte eine Rezentrierung der Erörterungen auf die Herrscherperson und den Hof, so dass das Thema des allgemeinen Wohls zurücktrat, vielmehr einerseits an Katechismen angelehnte Sentenzensammlungen zur persönlichen Frömmigkeit des Fürsten, andererseits Effizienzbestrebungen kameralistischer Finanz- und Wirtschaftsmaßnahmen behandelt wurden. Die Untertanen wurden dabei durchwegs als zu schonende und zu schützende, vor allem aber auf den rechten Weg der richtigen Konfession zu lenkende Objekte der Herrschaft, nicht als Agierende in einem politischen Verband angesehen.

-

Die "Monita paterna" Maximilians I. wurden durch seinen Beichtvater Johannes Vervaux SJ (1586-1661) erstmals 1663 im Druck veröffentlicht und erlebten darauf mehrere Nachdrucke. (aus: Johannes Vervaux, Boicae Gentis Annales. 3. Band, München 1663, 613)

-

Saavedra Fajardo verfasste seinen spanischen Fürstenspiegel in München, wo er auch erstmals im Druck erschien. Saavedra Fajardo, Idea De Un Principe Politico Christiano, München 1640, Titelblatt. (Bayerische Staatsbibliothek)

Vernunftrecht und Aufklärung

Eine neue Sichtweise eröffnete sich mit dem Abklingen der konfessionellen Gegensätze. Dieses erlaubte eine Rehabilitierung des Politischen, das von religiöser Zweckbindung abgelöst werden konnte. Damit konnte das Genre der Fürstenspiegel in den Strom der politischen Theorie wieder eingebunden werden. Die schon im späten Mittelalter erörterten Möglichkeiten, politische Rationalität zu begründen, wurden aufgegriffen, so wie eine verfeinerte Pädagogik als Instrument der Menschbildung genutzt werden sollte. Der in den Diensten der Grafen von Oettingen stehende Johann Elias Kessler (gest. 1726) verfasste 1678 eine "Staats-Regul christlicher Staats-Fürsten", die neben einer biblischen Begründung der Herrschaft eine naturrechtliche Legitimierung und einen auf die Vernunft bezogenen Nachweis von Herrschertugenden vorstellt. Indem der Staat Sicherheit für seine Untertanen bietet, erweist er seine Nützlichkeit. Die Konfessionsfrage wird im Lichte des Augsburger Religionsfriedens von 1555 diskutiert, wobei keine Überwältigung konfessioneller Minoritäten eingefordert, sondern vielmehr auf Duldung abgezielt wurde. Der Ansatz war gewiss innovativ, hat aber offensichtlich eine weite Rezeption verhindert.

Auf ebenso wenig fruchtbaren Boden fiel das Werk des Nürnbergers Johann Christoph Wagenseil (1633-1705), der sein Buch zur "Erziehung eines jungen Printzen" 1705 publizierte. Das Anliegen zielt auf die pädagogischen Anleitungen. Sie sollen bereits die Erziehung des Prinzen im Säuglingsalter formen. Didaktische Verfahren werden vorgestellt. Ziel der Erziehung ist die Heranbildung eines Fürsten, der in allen seinen Tätigkeitsfeldern Kenntnisse besitzt und sie in geschicktem Handeln einzusetzen weiß. Die Fähigkeit, in jeder Situation adäquat und variabel Prinzipien zu verwirklichen, soll ihn auszeichnen. Auch hier bleibt kein Platz für konfessionelle Abgrenzungen, wohl aber für eine moralische Grundlegung des Handelns, das sich nicht allein an Zweckoptimierung auszurichten hat, sondern vielmehr an moralischen Anforderungen in wechselnden Konstellationen bemessen werden soll.

Ganz Kind der europäischen Aufklärung war der Neresheimer Benediktiner Benedikt Maria von Werkmeister (1745-1823). Er verfasste 1786 einen Text, der sich als Predigt präsentiert, in der die Rechte und Pflichten von Monarch und Untertan in ein naturrechtliches Vertragsverhältnis eingebunden sind. Werkmeister erachtet eine Trennung der Staatsgewalten in Legislative und Exekutive als notwendig, um der Gefahr eines eigennützigen Herrschers begegnen zu können, vor allem aber um die bürgerliche Freiheit und das Eigentum zu garantieren. Der Fürst, an die Gesetze gebunden, bedürfe außerdem der Ermahnung, allein deswegen, um ihn zur Einhaltung der ihm auferlegten Machtgrenzen anzuhalten. Genauso gilt dies für die Untertanen, denen gleichfalls ein Rahmen für ihre Befugnisse vorgegeben wird. Der Text, in die Gesamtausgabe der Schriften von Werkmeister aufgenommen, begründet eine liberal-konstitutionelle Staatsauffassung, macht letztlich die Gattung der Fürstenspiegel entbehrlich, insofern nunmehr nicht die moralische Ermahnung, nicht die pädagogische Hinführung auf das Amt, nicht die religiöse Bindung, sondern ein Austarieren von Interessen und Kompetenzen die gute Regierung hervorbringen soll. Das Ende der Fürstenspiegel war mit dem Ende des absoluten Fürstenstaates besiegelt.

Zwar schrieb Johann Michael Sailer (1751-1832) noch 1803 eine "Weisheitslehre in Maximen für künftige Regenten", die sich an den als Nachfolger vorgesehenen Ludwig wandte, aber die Modernisierung des Königreiches Bayern an der Wende zum 19. Jahrhundert machte solche Texte entbehrlich. Die Schrift dieses Universitätsgelehrten ordnet sich daher in die Reihe seiner weiteren moraltheologischen Werke ein, ohne aber politischen Einfluss am Hof oder Auswirkung in der Öffentlichkeit auszuüben. Johann Christian Mannlich (1741-1822), den König Maximilian Joseph (reg. 1806-1825) aus seinem heimischen Hof in Zweibrücken und Homburg nach München mitgebracht hatte, trat als Autor von Denkschriften hervor, die indes nicht als allgemeine Fürstenbelehrung, sondern als Beratungen für einzelnes Regierungshandeln anzusehen sind.

Als Joseph Görres (1776-1848) 1825 ein Sendschreiben an den bayerischen König Ludwig I. (reg. 1825-1848, gest. 1868) verfasste, war dies nicht nur als ein Anachronismus zu werten, sondern als ein rhetorischer Kniff eines politischen Publizisten, um in das Geschehen einzugreifen, ohne die von ihm abgelehnte Beteiligung des Volkes an der Errichtung einer guten Ordnung ins Spiel bringen zu müssen, und zugleich das Zeugnis einer Desillusionierung nach den in den Augen von Görres gescheiterten Versuchen der Revolutionsepoche, eine Verbesserung der politischen Vergesellschaftung durch Massenmobilisierung zu erreichen. Was Görres vorschwebte, war eine Reaktivierung fürstlicher Gewalt, die als Garant gegen Fehlentwicklungen seiner Zeit eingesetzt werden sollte.

Die in Bayern stärker als in vielen anderen deutschen Fürstentümern sich durchsetzende Modernisierung monarchischer Herrschaft, die durch Verfassungsnormen gebändigt und durch Verfassungsorgane begleitet war, und die spektakulären persönlichen Defizite einzelner bayerischer Könige während des 19. Jahrhunderts ließen dann aber entweder die bürokratische Fachelite von Räten und Ministerialbeamten oder eine politische Öffentlichkeit als die wichtigsten Akteure der Politik hervortreten. Für Fürstenspiegel blieb in diesem Umfeld kein Entfaltungsspielraum mehr.

-

Johann Christoph Wagenseil, Von der Erziehung eines jungen Printzen, Leipzig 1705, Titelblatt. (Bayerische Staatsbibliothek)

-

Joseph von Görres. Er veröffentlichte 1825 unter Rückgriff auf die "Monita paterna" ein Sendschreiben an Ludwig I. unter dem Titel "Der Churfürst Maximilian an den König Ludwig I. von Baiern bei seiner Thronbesteigung" (in: Der Katholik 5 [1825], 219-249). (Bayerische Staatsbibliothek, Bildarchiv port-006089)

Literatur

- Hans-Hubert Anton, Fürstenspiegel des frühen und hohen Mittelalters, Darmstadt 2006.

- Wilhelm Berges, Die Fürstenspiegel des hohen und späten Mittelalters, Leipzig 1938.

- Gerd Brinkhus, Eine bayerische Fürstenspiegelkompilation des 15. Jahrhunderts. Untersuchungen und Textausgabe, Zürich u. a. 1978.

- Jürgen Miethke, Politische Theorien im Mittelalter, in: Hans-Joachim Lieber (Hg.), Politische Theorie von der Antike bis zur Gegenwart (Studien zur Geschichte und Politik 299), Bonn 1993, 47-156, 71, 75-77, 83-94.

- Rainer A. Müller, Regierungslehren und politische Pädagogik, in: Historische Zeitschrift 240 (1985), 571-597.

- Klaus-Peter Schroeder, Fürstenspiegel, in: Handwörterbuch der deutschen Rechtsgeschichte. 2. Band, Berlin 2. neubearbeitete Auflage 2008, Sp. 1905-1906.

- Herbert Walz, Der Moralist im Dienst des Hofes. Eine vergleichende Studie zu der Lehrdichtung von Antonio de Guevara und Aegidius Albertinus, Frankfurt am Main u. a. 1984.

Quellen

- Hans Hubert Anton (Bearb.), Fürstenspiegel des frühen und hohen Mittelalters (Freiherr-von-Stein-Gedächtnisausgabe. Mittelalter), Darmstadt 2006.

- Heinz Duchhardt, Politische Testamente und andere Quellen zum Fürstenethos der frühen Neuzeit (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte der Neuzeit 18), Darmstadt 1987, 5, 119-135 ("Monita paterna" dt.).

- Hans-Otto Mühleisen (Hg.), Fürstenspiegel der frühen Neuzeit (Bibliothek des deutschen Staatsdenkens 6), Frankfurt am Main 1997.

Weiterführende Recherche

Empfohlene Zitierweise

Hans-Joachim Schmidt, Fürstenspiegel, publiziert am 19.12.2011; in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Fürstenspiegel (5.02.2026)

![Joseph von Görres. Er veröffentlichte 1825 unter Rückgriff auf die "Monita paterna" ein Sendschreiben an Ludwig I. unter dem Titel "Der Churfürst Maximilian an den König Ludwig I. von Baiern bei seiner Thronbesteigung" (in: Der Katholik 5 [1825], 219-249). (Bayerische Staatsbibliothek, Bildarchiv port-006089)](/images/thumb/1/19/Artikel_45391_bilder_value_8_fuerstenspiegel8.jpg/223px-Artikel_45391_bilder_value_8_fuerstenspiegel8.jpg)