Pirckheimer, Familie

Aus Historisches Lexikon Bayerns

(Weitergeleitet von Pirckheimer, Familie)

Die Familie Pirckheimer war ein ursprünglich möglicherweise aus Lauingen (Lkr. Dillingen) stammendes Geschlecht, das sich um 1360 in Nürnberg niederließ. Durch den Textilhandel zu großem Vermögen gelangt, wurde Hans Pirckheimer (gest. 1400) 1386 ins Patriziat der Reichsstadt aufgenommen. Nach der Liquidation ihrer Handelsgesellschaft in den 1430er Jahren wandte sich die Familie intensiv humanistischen Studien zu. In der Folge brachte sie zahlreiche angesehene Gelehrte hervor, die eine umfangreiche Bibliothek aufbauten und der Stadt Nürnberg und verschiedenen Fürsten als Räte dienten. Auch eine Reihe gebildeter Frauen entstammte dem Geschlecht, von denen mehrere Äbtissinnen wurden. Barbara (Caritas) Pirckheimer (1467-1532) konnte als Vorsteherin des Nürnberger Klarissenklosters bei der Einführung der Reformation dessen Erhalt durchsetzen. Ihr Bruder Willibald (1470-1530), mit dem die männliche Linie erlosch, unterstützte in der Frühzeit Martin Luther (1483-1546), war eng mit Albrecht Dürer (1471-1528) befreundet und mit allen bedeutenden Humanisten seiner Zeit vernetzt.

Sozialer Aufstieg und gelehrte Studien

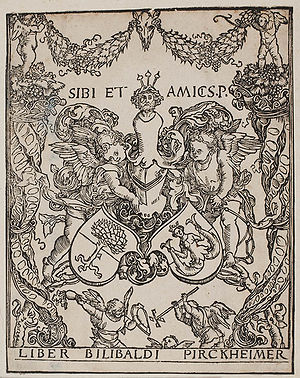

Die Familie Pirckheimer stammte möglicherweise aus Lauingen (Lkr. Dillingen) und erwarb um 1360 das Bürgerrecht in Nürnberg. Ihr Vermögen verdankten die Pirckheimer, die in der Pegnitzstadt bald zur wirtschaftlich führenden Schicht aufstiegen, dem Fernhandel vor allem mit Textilien, sowie Finanzgeschäften mit Fürsten und der päpstlichen Kurie. Ihre Stellung in Nürnberg festigten sie durch Eheschließungen mit Angehörigen der alten patrizischen Geschlechter (Graser, Teufel, Pfinzing, Holzschuher). Im Jahr 1386 wurde mit Hans Pirckheimer (gest. 1400) erstmals ein Familienmitglied in den Rat kooptiert. Da die Familie erst seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Stadt ansässig war, zählte sie zu den "jungen Geschlechtern", aber gleichwohl zum exklusiven Patriziat Nürnbergs. Die Zugehörigkeit zum Stadtadel zeigte sie durch die Verwendung eines Wappens, auf dem eine stark stilisierte silberne Birke in von Gold und Rot geteiltem Feld zu sehen ist. Die wirtschaftliche Grundlage für den patrizischen Lebensstil bot bald weniger das Handelsgeschäft, sondern vielmehr der Ertrag von Renten und Grundbesitz. In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts gehörten dazu etwa das (später so genannte) Hallerweiherhaus im Südwesten der Stadt und ein Anwesen in Neunhof (Lauf an der Pegnitz, Lkr. Nürnberger Land) mit großem Grundbesitz und der Hochgerichtsbarkeit. Während all das um 1450 durch Verkauf und Vererbung an andere Familien überging, besaßen die Pirckheimer bis ins 16. Jahrhundert ihr repräsentatives Stadthaus am Hauptmarkt (heute Nr. 17), das sich direkt gegenüber dem 'Schönen Brunnen' befand.

Angesichts solcher Vermögenswerte wirkte sich die Liquidation der Handelsgesellschaft in den 1430er Jahren kaum auf den sozialen Status aus. Nur ein Seitenzweig des Geschlechts betrieb noch bis 1492 Geschäfte, worüber im Detail wenig bekannt ist. Der Sohn Hans Pirckheimers, Franz (gest. 1451), widmete sich bereits verstärkt dem, wofür die Familie berühmt werden sollte, nämlich geistigen Interessen. Er legte den Grundstock zur Büchersammlung, die er seiner Tochter Katharina (gest. 1484) vererbte, die die Tradition gelehrter Frauen in der Familie begründen sollte.

Hinwendung zum Frühhumanismus

Bei seinen Söhnen förderte Franz Pirckheimer den Erwerb universitärer Bildung in einer für das Nürnberger Patriziat ungewöhnlich intensiven Weise. Als erster absolvierte der jüngste Sohn Thomas (1418-1473) das Studium beider Rechte in Italien und wurde 1443/44 in Perugia promoviert. Er wandte sich dem Humanismus zu, sammelte zahlreiche Texte von Autoren der Antike, Schriften von italienischen Humanisten des Quattrocento und Übersetzungen griechischer Werke. Die Sammlung wurde zur Grundlage für seine Beschäftigung mit den "studia humanitatis", insbesondere mit Rhetorik, Moralphilosophie und Geschichte. Danach verfolgte Thomas eine geistliche Laufbahn als Kanoniker und Kustos am Regensburger Dom. Er trat als gelehrter Rat in den Dienst der bayerischen Herzöge. Diese setzten ihn, nicht zuletzt wegen seiner Vertrautheit mit der Redekultur des Humanismus, häufiger für Gesandtschaften an die Kurie ein. Als versierter Kanonist vertrat Thomas vor allem die kirchenpolitischen Interessen Herzog Albrechts III. (reg. 1438-1460), zudem diente er zeitweise seiner Heimatstadt Nürnberg als Gesandter und wirkte 1459/60 als Mitarbeiter in der päpstlichen Kanzlei. Abgesehen von offiziellen Schreiben und einigen Universitäts- und Gesandtschaftsreden hinterließ er keine eigenen Werke.

Thomas Pirckheimers Bildungsweg wurde wegweisend für viele weitere Mitglieder des Patriziergeschlechts, zunächst den älteren Bruder Hans (1415-1492). Dieser begab sich 1447 für das Studium der Rechte nach Italien, wo er von Giovanni Lamola (ca. 1400-1450) in die "studia humanitatis" eingeführt wurde. Hans sammelte in großem Umfang humanistische Schriften und führte seine Exzerpte zu einer moralphilosophischen Enzyklopädie zusammen. Zudem verfasste er einen Kommentar zu den Werken des Vergil (70-19 v. Chr.) und übersetzte Reden des Humanisten Enea Silvio Piccolomini (1405-1464, ab 1458 Papst Pius II.) ins Deutsche. Im Jahr 1453 wurde Hans Pirckheimer als zweiter seines Geschlechts in den Nürnberger Rat aufgenommen. Sein Wirken ist vor allem im Rahmen von Gesandtschaften belegt, die ihn an den Kaiserhof in Wiener Neustadt führten, an den Papsthof, zu Kurfürsten und auf Reichstage. Zudem war er von 1460-1464 Viertelmeister am Weinmarkt. Nachdem Hans wegen Streitigkeiten 1464 aus dem Rat ausgeschlossen wurde, gehörte er diesem Gremium 1468-1477 als "älterer Bürgermeister" erneut an und widmete sich inneren Angelegenheiten wie der Kodifizierung des Stadtrechts.

Von seinen Kindern überlebte als einziges Johann (ca. 1440-1501), der sich bereits als Jugendlicher intensiv mit römischer Dichtung befasst hatte. Wie es der Familientradition entsprach, verfolgte er seine humanistischen Interessen während des Rechtsstudiums in Italien weiter. Er wurde 1465 in Padua zum Doktor beider Rechte promoviert, was insofern problematisch war, als ihm dadurch die Mitgliedschaft im Nürnberger Rat verwehrt war - ein Schritt, der sich wohl aus dem oben erwähnten, vorübergehenden Ausschluss seines Vaters aus dem städtischen Führungsgremium erklären dürfte. Johann suchte sich ein anderes Betätigungsfeld. Nach der Heirat mit Barbara Löffelholz (gest. 1488), der ein viel beachteter Eheprozess vorausging, diente er ab 1467 in Eichstätt als Rat des Bischofs Wilhelm von Reichenau (reg. 1464-1496) und der Stadt Nürnberg als Rechtskonsulent. In Eichstätt traf Johann auf andere Gelehrte, die sich ebenfalls den "studia humanitatis" zugewandt hatten. In den 1470er Jahren übersiedelte er nach München, wo er als Rat Herzog Albrechts IV. (reg. 1465-1508) fungierte, zeitweise war er zudem in Innsbruck für den Herzog von Tirol tätig. Nach dem Tod seiner Ehefrau kehrte Johann nach Nürnberg zurück und setzte sich 1496 erfolgreich für die Gründung einer humanistisch orientierten "Poetenschule" ein. Die Bibliothek der Familie erweiterte er durch die Anschaffung juristischer Fachliteratur sowie zahlreicher Werke der klassischen Antike, des Mittelalters und des italienischen Humanismus. Noch als Student in Italien verfasste Johann wohl eine humanistisch gefärbte Komödie, seine Bücher versah er häufig mit ausführlichen Kommentaren und legte juristische und humanistische Nachschlagewerke und Exzerptsammlungen an. Aus seiner Feder liegen kleinere Gedichte und eine Reihe von Briefen vor, die um typische Themen humanistischer Epistolographie wie Freundschaft und das Studium historischer Quellen kreisen.

Mäzenatentum, griechischer Humanismus und konfessionelle Konflikte

Besondere Bekanntheit erlangte Johanns älteste Tochter Barbara (1467-1532), die zunächst von ihrer Großtante Katharina erzogen wurde. Mit 12 Jahren trat sie ins Nürnberger Klarissenkloster ein, wo sie den Namen Caritas annahm. Bald war sie für die Erziehung der Novizinnen zuständig, widmete sich der Organisation der Klosterbibliothek und wurde 1503 zur Äbtissin gewählt. Sie wirkte an der Chronik des Klosters mit, zeichnete Predigten auf und sprach auch selbst vor den Nonnen, wie eine deutsche Weihnachtsansprache belegt. Humanistische Gelehrte äußerten sich lobend über ihre Bildung. Mit einigen von ihnen stand Caritas auch brieflich in Kontakt, darunter Conrad Celtis (1459-1508), Sixtus Tucher (1459-1508) und Christoph Scheurl (1481-1542). Als in Nürnberg die Reformation eingeführt wurde, kämpfte sie 1524-1528 nicht nur erfolgreich gegen die Aufhebung ihres Klosters, sondern verfasste darüber auch einen eigenen Bericht, der eine der wenigen Quellen darstellt, die konfessionelle Konflikte aus der Perspektive einer Frau in führender Position beleuchten.

Maßgeblich unterstützt wurde Caritas in dieser Zeit von ihrem jüngeren Bruder Willibald (1470-1530), der als umfassend gebildeter Humanist großen Einfluss auf die intellektuellen Diskurse der Zeit nahm. Seine Jugendjahre waren geprägt von gelehrten Studien unter Anleitung des Vaters und einer militärischen Ausbildung am Hof des Bischofs von Eichstätt. Während des Rechtsstudiums in Italien 1489-1495 verfolgte Willibald auch humanistische Interessen und erlernte das Griechische, das er später durch autodidaktische Studien perfektionierte. Gerade für die Beschäftigung mit der griechischen Kultur der Antike erlangte er in späteren Jahren große Bedeutung, da er zahlreiche Kirchenväter, Philosophen, Satiriker, Geschichtsschreiber und Geographen ins Lateinische übersetzte und so einem breiteren Publikum erschloss. Willibald gehörte 1496–1502 und 1505-1523 dem Nürnberger Rat an, war viel mit juristischen Fragen befasst, setzte sich aber auch für das humanistische Schulwesen ein und übernahm - wie schon sein Großvater - wiederholt Gesandtschaften zu Reichstagen. Kaiser Maximilian I. diente er 1499 als Hauptmann im Krieg gegen die Schweizer und in späteren Jahren als königlicher und kaiserlicher Rat. In den 1520er Jahren beteiligte er sich mit einem ikonographischen Kommentar an Albrecht Dürers (1471-1528) großen Holzschnittwerken "Triumphzug" und "Ehrenpforte" für den Kaiser.

Mit allen namhaften Vertretern des Humanismus seiner Zeit war Willibald durch gelehrten Briefaustausch verbunden, wovon die etwa 1500 erhaltenen Schreiben zeugen. Im Streit um die sogenannten "Judenbücher", der um 1515/17 die berühmte Satire der "Dunkelmännerbriefe" hervorbrachte, stand er auf Seiten des Hebräisten Johannes Reuchlin (1455-1522), der sich gegen die Vernichtung jüdischer Schriften ausgesprochen hatte. Den Reformator Martin Luther (1483-1546) unterstütze Willibald zunächst durch eine 1520 anonym erschienene Schmähschrift gegen dessen Gegner Johannes Eck (1486-1543), für die er 1520/21 vorübergehend exkommuniziert wurde. Nachdem 1525 in Nürnberg die Reformation endgültig eingeführt wurde, wandte er sich zusehends von den Lutheranern ab ohne allerdings ins katholische Lager zurückzukehren und unterstützte seine Schwester Caritas in ihrem Rechtsstreit um den Erhalt ihres Klosters.

Seinen Nachruhm verdankt Willibald nicht zuletzt seiner engen Freundschaft mit Albrecht Dürer, der ihn mehrfach porträtierte, erstmals 1503 in einer antikisierenden Kohlezeichnung, zuletzt 1524 in einem Kupferstich. Eine weitere Silberstiftzeichnung aus der Zeit um 1503 wurde zum Ausgangspunkt für Spekulationen über eine (wenig wahrscheinliche) homoerotische Beziehung. Als Dürer 1528 starb, verfasste Pirckheimer eine bewegende Grabelegie, zudem arbeitete er in seinen letzten Jahren an einer Autobiographie und an Werken zur Topographie und Münzkunde Deutschlands. Für seinen literarischen Nachruhm war vor allem ein weit verbreitetes satirisches Lobgedicht auf die Gicht von 1522 verantwortlich, zudem wurden seine Übersetzungen aus dem Griechischen bis ins 17. Jahrhundert rezipiert. Willibald fand seine letzte Ruhestätte auf dem Johannisfriedhof (Grab I/1414). Seine Vorfahren waren an anderen Orten beerdigt, insbesondere in der Dominikaner- und Barfüßerkirche. Hier und an vielen anderen Kirchen gab es Gedächtnisstiftungen der Familie, auch an St. Lorenz, wo sich einige Totenschilde erhalten haben.

Willibald Pirckheimer (1470-1530). Kohlezeichnung von Albrecht Dürer (1471–1528), 1503. (gemeinfrei via Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett / Jörg P. Anders)

Willibald Pirckheimer (1470-1530). Silberstiftzeichnung von Albrecht Dürer (1471–1528), um 1503. (gemeinfrei via Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett / Dietmar Katz)

Da Willibalds einziger (ehelicher) Sohn kurz nach der Geburt verstarb, erlosch das Geschlecht mit seinem Tod. Seine älteste Tochter Felicitas (1497-1530) ging eine Ehe mit Hans Imhoff (1488-1526) ein, der ebenfalls einem der "jüngeren Geschlechter" Nürnbergs entstammte. Die zweite Tochter Katharina (1498-1563) folgte ihrer Tante Caritas als Äbtissin des Klarissenklosters, wo auch die dritte Tochter, Crescentia (1499-1529), als Nonne lebte. Die fünfte Tochter Caritas (1503-1550) lebte als Nonne im Kloster Bergen (Neuburg a.d. Donau), wo Willibalds Schwestern Sabina (gest. 1529) und Eufemia (gest. 1547) nacheinander als Äbtissinnen amtierten.

Das repräsentative Haus am Hauptmarkt bezog Willibalds vierte Tochter Barbara (1501-1560), die seit 1518 mit Hans Straub (1486-1544) verheiratet war. Das Paar setzte die gelehrte und mäzenatische Tradition der Familie fort und ließ sich von Hans Plattner (1500-1562) portraitieren. Straub gab Übersetzungen Willibalds heraus und gewährte großzügigen Zugang zu dessen Bibliothek. Nachdem Barbara Straub 1560 kinderlos verstorben war, ging der Besitz auf den Sohn ihrer ältesten Schwester Felicitas, den bedeutenden Kunstsammler Willibald Imhoff (1519-1580), über. Dieser erwarb ein repräsentatives Anwesen am Egidienplatz, in dem sich ein Studiolo von ca. 1490 befand, das lange irrtümlich als Studierstube Willibalds galt und seit 1867 auf der Wartburg zu sehen ist. In diesem Haus am Egidienplatz wurde zunächst die Pirckheimer-Bibliothek aufbewahrt, deren größerer Teil 1636 um 350 Reichstaler an Thomas Howard Earl von Arundel (1586-1646) verkauft wurde; die meisten erhaltenen Handschriften werden seit dem 19. Jahrhundert in der Arundel-Sammlung der British Library in London aufbewahrt.

Hans Straub (1486-1544) und Barbara Straub, geb. Pirckheimer (1501-1560). Diptychon von Hans Plattner (1500-1562), Nürnberg 1525. (Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, Inv.-Nr. Gm180)

Willibald Imhoff (1519-1580). Das Porträt wird Tizian (1488/90-1576) zugeschrieben und entstand zwischen 1550 und 1570. (gemeinfrei via Statens Museum for Kunst, Dänemark, KMS3782)

Die erhaltenen Bände der Bibliothek gehören sicherlich zu den wichtigen Quellen der Familiengeschichte, daneben sind aus Willibalds Nachlass die "Pirckheimer-Papiere" zu nennen, die im 18. Jahrhundert bei Renovierungsarbeiten in dem Haus am Egidienplatz gefunden wurden und in der Stadtbibliothek Nürnberg aufbewahrt werden. Weiteres Material ist verstreut in verschiedenen deutschen und europäischen Archiven zu finden, allen voran im Staatsarchiv Nürnberg. Der umfangreiche Briefwechsel Willibald Pirckheimers wurde zwischen 1940 und 2009 in einer kritischen Ausgabe, die sieben Bände umfasst, herausgegeben. Auch die Schriften der Caritas Pirckheimer wurden in den 1960er Jahren ediert und in teilweise in andere Sprachen übersetzt. Die Äbtissin fand seit der Jahrtausendwende die größte Aufmerksamkeit der internationalen Forschung, vor allem für Fragen der Frömmigkeits- und Geschlechtergeschichte. Die ältere Familiengeschichte hat Arnold Reimann (1870-1938) erschlossen, neuere Studien befassen sich mit Hans und Thomas Pirckheimer. Die Willibald-Pirckheimer-Gesellschaft e. V. veranstaltet regelmäßige Tagungen, die dem Werk ihres Namensgebers und Fragen der Renaissance- und Humanismusforschung im Allgemeinen gewidmet sind. Deren Ergebnisse werden in einem eigenen Jahrbuch publiziert. Willibald Pirckheimer wird in neueren Studien – insbesondere in vergleichender Perspektive – wiederholt gewürdigt, doch ist eine aktuelle, umfassende biographische Darstellung bis heute ein Desiderat.

Literatur

- Peter Fleischmann, Rat und Patriziat in Nürnberg. Die Herrschaft der Ratsgeschlechter vom 13. bis zum 18. Jahrhundert, Bd. 2: Ratsherren und Ratsgeschlechter (Nürnberger Forschungen 31/2), Nürnberg 2008, 819-828.

- Franz Fuchs, Hans Pirckheimer († 1492), Ratsherr und Humanist, in: Pirckheimer Jahrbuch 21 (2006), 9-44.

- Niklas Holzberg, Willibald Pirckheimer. Griechischer Humanismus in Deutschland (Humanistische Bibliothek 41), München 1981.

- Pirckheimer Jahrbuch für Renaissance- und Humanismusforschung, Bd. 1 (1986) ff., zahlreiche Beiträge zur Familie vor allem in Bd. 21 (2006) und Bd. 28 (2014).

- Arnold Reimann, Die Älteren Pirckheimer. Geschichte eines Nürnberger Patriziergeschlechtes im Zeitalter des Frühhumanismus (bis 1501). Mit einer Einführung von Gerhard Ritter, aus dem Nachlaß hg. v. Hans Rupprich, Leipzig 1944.

- Georg Satzinger, Dürers Bildnisse von Willibald Pirckheimer, in: Gerald Kapfhammer/Stephanie Altrock (Hgg.), Autorbilder. Zur Medialität literarischer Kommunikation in Mittelalter und Früher Neuzeit (Tholos 2), Münster 2007, 229-243.

- Georg Strack, Thomas Pirckheimer (1418-1473). Gelehrter Rat und Frühhumanist (Historische Studien 496), Husum 2010.

- François Terzer, Caritas Pirckheimer. Une femme voilée de liberté, 1467–1532, Paris 2013.

- Verfasser-Datenbank mit Artikeln von Niklas Holzberg, Pirckheimer (Birck-, Pirk-, -eymer, -heymer, -her), Willibald (Bilibaldus) (2013); Lotte Kurras, Pirckheimer, Caritas (1989); Franz Josef Worstbrock, Pirckheimer, Hans (1989); Ders., Pirckheimer, Johannes (1989).

Quellen

- Josef Pfanner u.a. (Hg.), Caritas-Pirckheimer-Quellensammlung, 4 Bde., Landshut 1961-1966.

- Willibald Pirckheimers Briefwechsel, 7 Bde., hg. v. Emil Reicke, Dieter Wuttke, und Helga Scheible München 1989-2009.

Weiterführende Recherche

Externe Links

- bavarikon: Caritas Pirckheimer, Denkwürdigkeiten, 1524-1528 (Staatsarchiv Nürnberg, Rst. Nürnberg, St. Klarakloster Akten und Bände 5A)

- bavarikon-Ausstellung "Bayerische Literatur in 10 Jahrhunderten" - Willibald Pirckheimer, Elegia in obitum Alberti Dureri

- Catalogue of manuscripts in the British Museum 1,1: The Arundel manucripts, London 1834 (Bayerische Staatsbibliothek, Hbh/2 El 6700-1).

- Willibald-Pirckheimer-Gesellschaft zur Erforschung von Renaissance und Humanismus e.V.

- Stadtbibliothek Nürnberg: Pirckheimer-Papiere

Verwandte Artikel

- Bibliothekswesen (Spätmittelalter)

- Literatur in Franken (Spätmittelalter)

- Nürnberg, Reichsstadt: Politische und soziale Entwicklung

- Nürnberger Patrizier

Empfohlene Zitierweise

Georg Strack, Pirckheimer, Familie, publiziert am 15.05.2024, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Pirckheimer,_Familie> (2.06.2024)